中尊寺〜衣川古戦場跡〜

|

明治39年(1906年)12月4日、河東碧梧桐は中尊寺を訪れている。 |

|

中尊寺 苔青き踏むあたりにも霜柱 |

|

宝物品々開帳して愛宕堂に弁慶の御影有 御影さへ六尺弍分ン枯木立 |

|

奥州では、人の祠堂に像を作る習ひあつたか、前文佐藤兄弟の嫁女の甲冑堂もあり、此處でも、金色堂近くの辨慶堂には武藏坊立往生の泥塑、六尺ばかりの大入道の、色黒く逞ましく、分別臭きが、七つ道具を森の如く負ひなし、大薙刀をついて波型を踏んで居る、 |

|

陸奥の豪族安倍頼時・貞任(さだとう)・宗任(むねとう)らの反乱を源頼義・義家らが平定した戦い。1051年から62年の12年にわたる。源氏が東国に勢力を築く契機となった。 |

|

1083年から87年にかけて、奥羽の豪族清原氏が起こした戦乱。清原氏内部の相続争いが発端であったが、陸奥守として下向した源義家が清原清衡(藤原清衡)とともに、清原家衡・武衡を金沢柵(かねざわのさく)に下して平定した。これにより清衡は平泉における藤原三代の基をつくり、義家は東国に源氏の勢力基盤を築いた。 |

|

中尊寺に詣づ、東物見にて 雨の洲の卯の花かなし衣川 北上川梅天ひくく南せり

『帰心』 |

|

しかして中尊寺にまうでむとていたる。そもそも此中尊寺といふは、鎮守府の將軍陸奥の守奥羽兩州の押領使従從四位上少將藤原の朝臣秀衡入道世に在りしころ、白河の關より外が濱まで千本の率堵婆をさして、そが中央にあたれりて中尊寺」とはいへるとなむ、眞名(まほのな)は弘臺壽院といふ。

「迦須牟巨麻賀多(かすむ駒形)」 |

|

弘台寿院中尊寺は東叡山末寺、当住浄心院。当寺は慈覚大師開基、貞観四年、元禄九マデ八百八十五年ニ成。金堂・光堂是也。 |

|

鐘 楼 鐘撞けば響をはばむ梅雨の雲

『帰心』 |

|

大正3年(1914年)、高浜虚子は中尊寺を訪れた。 |

|

今の平泉は一寒驛である。これがもと藤原三代の榮華のあとゝ思ふと殊に蕭殺の氣が人に迫る一小寒驛である。 京都や鎌倉を中心としてゐた日本の政權に對してよく反抗の態度を取つたものは東北である。古くは、王化に抗した所謂鬼の一群は伊勢の鈴鹿峠に迄推し寄せて來てゐた。其等を蕩掃しつゝ東征した有名の將軍が坂上田村麻呂である。現に此の平泉に在る達谷の窟は其鬼の栖であつたさうである。後に話す中尊寺の坊さんは、其達谷といふのは露西亞語ださうだと言つた。 前九年の役、後三年の役も王師に對する東北の豪族の反逆であつた。前九年の役の安倍の一族も此の平泉に在る衣川の柵に倚つて防戰した。後三年の役の清原氏は羽後の金澤の柵によつて防戰した。

「汽車奥の細道」 |

|

大正14年(1925年)9月27日、与謝野寛・晶子夫妻は十和田湖から平泉へ。翌28日、中尊寺参詣。 昭和6年(1931年)、斎藤茂吉は鳴子、中尊寺、石巻、塩釜、松嶋、仙台を巡っている。 |

|

妻とふたりつまさきあがりにのぼりゆく中尊寺道寒さ身に沁む 義經のことを悲しみ妻とふたり日に乾きたる落ち葉をありく

『石泉』(中尊寺行) |

|

昭和11年(1936年)6月26日、 種田山頭火は石巻から平泉を訪れた。 |

|

毛越寺旧跡、まことに滅びるものは美しい! 中尊寺、金色堂。 あまりに現代色が光つてゐる! 何だか不快に感じて、平泉を後に匆々汽車に乗つた。 |

|

まことにありがたうございました。これから引返しますが、気持はさつぱりすゝみません。 平泉 草にすわりおもひはるかなり 人間のをはりはたゞこれだけですね。

昭和11年6月28日、木村緑平宛書簡 |

|

平 泉 ここまでを來し水飲んで去る |

| 昭和15年(1940年)6月11日、北原白秋は達谷窟から毛越寺に回って中尊寺へ。 |

|

寶庫・金色堂の結構はさることながら、野菊の花に包まれた山蔭の小さな堂宇の閑寂さはまたひとしほであつた。

「初夏東北行」 |

|

金色堂を思ふ 冬ごもりひと日のすゑはおもほえて金色堂の影も顕(た)つかに 閑かさは金色堂の庭にして湧井(わきゐ)の樋口水滴(た)りにけり 光堂黄金(こがね)かがよふ冬ありて澄みつつかあらむ我はおもはゆ ま た 金色堂み雪ふりつむ鞘堂の内(なか)幽かに黄金(こがね)ひびらく

『牡丹の木』 |

|

昭和27年(1952年)3月、阿波野青畝は中尊寺までみちのくの旅。 |

|

平泉中尊寺 奥の雪つまごの跡のふかぶかと

『紅葉の賀』 |

|

昭和28年(1953年)、高野素十は中尊寺を訪れている。 |

|

中尊寺 平泉村の早乙女われに辞儀 旅人に雨の黄あやめ毛越寺

『野花集』 |

| 昭和39年(1964年)、加藤楸邨は平泉を訪れた。 |

|

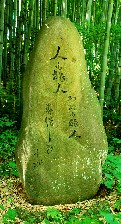

平泉 教師となり僧となり蝉に再会す 炎天の石の負ふ文字過去ばかり

『まぼろしの鹿』 |

|

昭和40年(1965年)、山口誓子は中尊寺で青邨の句碑を見ている。 |

|

私はその日も中尊寺へ行って、本坊に敬意を表した。そして修理中の金色堂に入る許しを得た。 行って見ると、金色堂には新しいコンクリートの套堂(さやどう)が出来、内部はがらんどうだった。光堂は解体され東京へ搬ばれ、巻柱など修理中だと云う。 私はその足で、東の方の白山神社へ行って見た。神社手前の左手に、山口青邨の 人も旅人われも旅人春惜しむ という句碑が立っている。ずっしりした等辺形の自然石、盛岡出身青邨の句碑がここにあるのはよい。しかし「青邨」の「邨」の字は、自在にして読み難い。

『句碑をたずねて』(奥の細道) |

|

平泉 みちのくの馬に湯氣立つ雪に濡れ

『一隅』 |

| 昭和40年(1965年)、中村草田男は平泉を訪れる。 |

|

平泉にて。二句。 夏野行く相語るとき横に並み 興亡やただ一と夏の七変化(ななへんげ)

『大虚鳥』 |