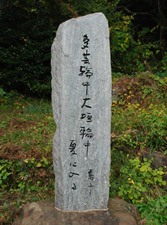

高野素十ゆかりの地

|

明治26年(1893年)3月3日 、茨城県北相馬郡山王村(現:取手市神住)に生まれる。 昭和6年(1931年)11月23日、高浜虚子は高野素十の新居を訪ねる。 |

|

十一月二十三日。高田雑司ヶ谷亀原、高野素十新居を訪ふ。 客主連れ立ちかへる落葉かな 栗むいて指切りたるもをかしけれ |

|

昭和10年(1935年)1月、高野素十は新潟医科大学法医学教授となる。 |

|

新潟へ赴任 雪の山見ゆるがせめて嬉しけれ |

|

昭和12年(1937年)1月3日、高浜虚子は武蔵野探勝会で新潟へ。高浜年尾同行。 昭和14年(1939年)6月11日、高浜虚子は黒部峡を探勝。高野素十同行。 昭和15年(1940年)、高浜虚子は高野素十ら一門の俳人と波止浜に遊ぶ。 昭和21年(1946年)4月25日、高浜虚子は素十と共に小諸へ帰る。 昭和22年(1947年)8月29日、高浜虚子は戸隠へ行く。素十同行。 昭和22年(1947年)9月、『初鴉』刊。虚子序。 昭和24年(1949年)4月27日、高浜虚子は和倉温泉加賀屋にて句謠会。素十会す。 昭和26年(1951年)11月、2回目の小国訪問。大久保橙青は高野素十を大観峰に案内した。 昭和28年(1953年)、虚子八十の賀 |

|

虚子庵句謡会、虚子先生八十の 俳諧の心に蝶の美しく

『野花集』 |

|

昭和28年(1953年)8月、高野素十は奈良県高取町に移る。 |

|

新潟を去る 桃の木は袋掛せしままに残す

『野花集』 |

|

昭和28年(1953年)12月、『野花集』刊。 昭和29年(1954年)5月、高野素十は京都山科に移る。 昭和30年(1955年)5月26日、高浜虚子は九州旅行の帰途、高野素十の新居を訪れた。立子同行。 |

|

五月二十六日 素十新居を訪ふ 午後橙重山荘にて句会 足悪き故いつまでも端居かな |

|

昭和30年(1955年)11月6日、高浜虚子は山科に高野素十を訪ね 散策。 |

|

十一月六日 山科に素十居を訪ふ 散策 稲架つくる爺と話して素十心富む |

|

昭和31年(1956年)10月7日、中井余花朗邸で第二回関西稽古会。 |

|

余花朗居 虚子来ると萩の主のまめまめし

『雪片』 |

|

昭和32年(1957年)、俳誌『芹』発刊。 昭和32年(1957年)9月8日、高野素十は「蛤塚」建立記念俳句会に参加。 |

|

九月八月 大垣 蛤のふたみに別れ行く秋ぞ 芭蕉 の句碑 建ちたる記念俳句会あり。夜、きぬ居句会 名月 昔より月に樗の二本の木

『芹』(11月) |

| 昭和34年(1959年)4月8日、高浜虚子は85歳で没。 |

|

四月八日 虚子先生御逝去 花の風危篤についで死を報ず |

|

昭和35年(1960年)12月、奈良医科大学退職。 昭和37年(1962年)、石橋長英は古稀を迎えて「石文記」を刊行。高野素十から「明け易き一日一日を重ねきし」の祝句が届いた。 昭和51年(1976年)10月4日、83歳で死去。神野寺に葬られた。 |

| 早苗取り今我方に笠丸し | 虚子 |

| 十三夜明日といふ空美しき | 素十 |

| 学問の静かに雪の降るは好き | みづほ |