『奥の細道』 ~東北~

『陸奥鵆』[無都遅登理 五]③

元禄9年(1696年)、天野桃隣が芭蕉三回忌にあたって『奥の細道』の跡をたどった紀行文。

元禄10年(1697年)8月、素堂跋。

元禄9年(1696年)、天野桃隣は甲冑堂を訪れ、句を詠んでいる。

少行て右の方に寺有、小高き所、堂一宇、次信・忠信両妻軍立(いくさだち)の姿にて相双びたり。外に本尊なし。

○軍めく二人の嫁や花あやめ

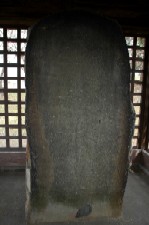

桃隣の句碑

桃隣は武隈の松を訪れ、句を詠んでいる。

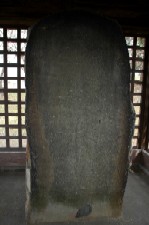

芭蕉の句碑

金が瀬ヨリ岩沼へかゝり、橋の際左へ二丁入て、竹駒明神アリ。社の乾(いぬゐ)の方へ一丁行テ、武隈の松アリ。松は二木にして枝打垂、名木とは見えたり。西行の詠に、「松は二度跡もなし」とあれば、幾度か植継たるなるべし。

○武隈の松誰殿の下涼

実方中将の塚

岩沼を一里行て一村有。左の方ヨリ一里半、山の根に入テ笠嶋、此所にあらたなる道祖神御坐(おはし)テ、近郷の者、旅人参詣不絶、社のうしろに原有。実方中将の塚アリ。五倫(輪)折崩て名のみばかり也。傍に中将の召れたる馬の塚有。

西行 朽もせぬその名ばかりをとゞめ置てかれのゝすゝきかたみにぞ見る

○言の葉や茂りを分ヶて塚二つ

桃隣は仙台で千調宅に宿る。

是ヨリ増田の町中へ出る。行先は名取川、橋を渡れば仙台、大町南村千調に宿ス。

○落つくや明日の五月にけふの雨

|

|

雨天といひ所はいまだ寒し

|

|

○奥州の火燵を褒よ五月雨

| 千調

|

|

端午

|

|

○菖蒲茸代や陸奥の情ぶり

|

桃隣は榴岡天満宮、陸奥国分寺薬師堂に触れている。

榴岡天満宮拝殿

| |

薬師堂

|

| |

|

山榴岡・釈迦堂・天神宮・木の下薬師堂。宮城野、玉田横野 何も城下ヨリ一里ニ近し。

みさむらゐ(ひ)みかさと申せ宮城野ゝ

木の下露は雨にまされり

とりつなげ玉田横のゝはなれ駒

つゝじが岡にあせみ花さく

さまざまに心ぞとまる宮城野ゝ

花のいろいろ虫のこゑごゑ

○もとあらの若葉や花の一位(ひとくらゐ)

「芭蕉の辻」の碑

南村に廿日滞留、いまだ松嶋をかゝえて、たよりなき病苦、明日もしらず、然どもあるじ心づくしによりて蘇生、旅立時の嬉しさ、いつか忘んと袖をしぼりぬ。

○陵宵の木をはなれてはどこ這ん

|

|

○一息は親に増たる清水哉

|

|

賀行旅

|

| 千調

|

○くつきりと朝若竹や枝配り

|

桃隣は「十符の菅」のことを書いている。

東光寺

仙台より今市村へかゝり、冠川土橋を渡り、東光寺の脇を三丁行テ、岩切新田と云村、百姓の裏に、十符の菅アリ。又同所道端の田の脇にもあり。両所ながら垣結廻らし、菅は彼百姓が守となん。

○刈比に刈れぬ菅や一構(ひとかまへ)

壺の碑