〜壺 碑〜

|

東北自動車道泉ICから国道4号仙台バイパスに入り、泉大橋の手前で左折し県道35号泉塩釜線で多賀城に向かう。 |

|

碑文の前半は多賀城の位置を京や国の境からの距離で示している。 |

| 多賀城 | 去京一千五百里 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 去蝦夷國界一百二十里 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 去常陸國界四百十二里 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 去下野國界二百七十四里 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 去靺鞨國界三千里 |

|

後半は多賀城が神亀元年(724年)に設置されたこと、天平宝字6年(762年)藤原恵美朝臣朝狩(ふじわらのえみのあそんあさかり)によって改修されたことが記され、最後に天平宝字6年12月1日と碑が建てられた年月日が刻まれている。※「狩」は獣偏+「葛」 |

| 此城神亀元年歳次甲子按察使兼鎮守将 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 軍従四位上勲四等大野朝臣東人之所置 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 也天平寳字六年歳次壬寅参議東海東山 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 節度使従四位上仁部省卿兼按察使鎮守 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 将軍藤原恵美朝臣朝狩修造也 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (※「狩」は獣偏に「葛」) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天平寳字六年十二月一日 |

|

多賀城碑は「壺碑(つぼのいしぶみ)」とも呼ばれ、西行や源頼朝にも歌われた歌枕である。 |

|

陸奥の奥ゆかしくぞおもほゆる壷の碑そとの濱風 |

|

前大僧正慈円、ふみにてはおもふほどの事も申しつくしがたきよし、申しつかはして侍りける返事に |

|

陸奥のいはでしのぶはえぞしらぬふみつくしてよ壺の石ぶみ |

|

元禄2年(1689年)5月8日(新暦6月24日)、芭蕉は「壺碑」を訪れた。 |

|

元禄9年(1696年)、天野桃隣は壺の碑を訪れている。 |

|

是より市川村入口、板橋を渡り右の方小山へ三丁行て、壺の碑 多賀城鎮守府将軍古舘也。 神亀ヨリ元禄マデ千歳ニ近 |

|

右大将頼朝

みちのくのいはで〈盤手〉しのぶ〈信夫〉はえぞ〈夷〉しらぬ かきつくしてよつぼのいしぶみ |

|

享保元年(1716年)5月、稲津祇空は常盤潭北と奥羽行脚。壺碑を訪れている。 |

|

道の上は元の松山、それより引かへし、市川村中より南へ四五町行は壺のいしふみ。こゝにて東人の銘に昔を思ひ、ふるき瓦を得たり。潭北、几上の小硯にと懐にして、 |

| 甍やふれ蝸牛の角のなみた哉 | 北 |

|

元文3年(1738年)4月、山崎北華は『奥の細道』の足跡をたどり、壺の碑を訪ねた。 |

|

市川村。多賀の城の跡。壺の碑を尋ぬ。翁の千歳の記念。今眼前に古人の心を閲す。行脚の一徳。存命の悦。羈旅の勞を忘れて涙落ちにきと書き給し。實にさる事にて。珍らしくも爰に來り此碑を見る事よ。中頃には土に埋れて。名のみ有て無き事なりしを。いつの頃か堀出し今世に明し。 千歳の昔も同しほとゝきす |

|

元文3年(1738年)4月、田中千梅は壷の碑を見て書き写している。 |

|

市川村に名高き壷の碑を見る千歳の記念(カタミ)比類なきもの也 |

|

延享4年(1747年)、横田柳几は武藤白尼と陸奥を行脚し、壺碑を訪れている。 |

| 壷ノ碑 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 石暑し指さへさせぬ昼最中 | 尼 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 石ふみを水にもうつせ田草とり | 几 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

寛延4年(1751年)、和知風光は『宗祇戻』の旅で「壺のいしぶみを」訪れた。 |

|

壺のいしふみ いしふみは無常を去ッて枯野哉 |

|

宝暦2年(1752年)、白井鳥酔は壺の碑を訪れている。 |

|

○壺の石ふみ 俗に市川むらの立石といふ 碑の前や六尺去つて粟畠 |

|

宝暦5年(1755年)5月14日、南嶺庵梅至は壺碑を訪ね、碑文を書き写している。 |

|

十四日松嶋に趣く宮城野を横に三吉川村を尋ね壺の碑を望む笠とり風呂布を投て硯をならす |

|

宝暦13年(1763年)4月、蝶夢は松島遊覧の途上、壺の碑を見ている。 |

|

名取川より程なく、仙台の町に宿る。翌ればまづ、松しまに心せかれ、おくの細道・十苻の菅沼を見やり、壺の碑の前なる芝についゐてつくづく思へば、天平宝字のむかしより宝暦の今に至りて、桑田の海に変ぜしも幾度にや。かくならの葉の古き世の名ごり、それなりに目の前に見る事、雲水の身ならではとかしこくもおぼゆ。 |

|

明和元年(1764年)、内山逸峰は碑文を書き写している。 |

|

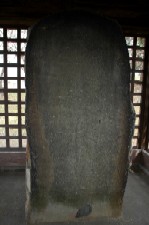

右壷の石文は、此城跡より一二丁斗も辰巳とおぼしきかたに当りてあり。碑を堂に入置て、とざしきびしくして、ひまより文字などは見ゆるやうに作りなしたり。石の高さ六尺余、はゞ三尺斗也。 |

|

明和6年(1769年)4月、蝶羅は嵐亭と共に嘉定庵の社中に壺碑へ案内された。 |

| 壺 碑 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| いしぶミや夜ハ水鶏のたゝく音 | 嵐亭 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 碑に橘の香はなかりけり | 蝶羅 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 山と成田となる文字に苔の花 | 東明 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 鷺草やいしぶミ守る五位六位 | 野月 |

|

明和7年(1770年)、加藤暁台は奥羽行脚の旅で壺碑を見ている。 |

|

銘曰、去蝦夷国界ヲ一百廿里。今の界ヲ以て斗るに一千余里也。日本紀景行帝の朝に日高見国の蝦夷征伐を奏す。日高見は今同国桃生郡にして太田の庄に日高見明神鎮座ます。昔時蝦夷に属すとの由。一百廿里これ也。伏波銅標遠きにあらず。君が代や西戎奴と呼び、北狄貢す。吾輩泰平を諷て風雅に腹ふくるゝまゝ見ぬ隈々に杖をならし、朝雲暮霞の跡なきかたにもまよひ出でつゝ、爰に至てつらつら碑文に国界をおもへば、そゞろに故園の情を感じ、涙たゞ胸を責めて眼煮るがごとし。気変の哀楽羈旅のうへ、しか有るべしや。 |

| 碑や故郷を去つて夏百日 | 暁台 |

||||||||||||||||||||

| 水かれ岡の草茂りたり | 橙司 |

|

明和8年(1771年)7月25日、諸九尼は多賀城跡で壺碑を見ている。 |

|

多賀城の跡にいたりて、つぼの碑をみれば、いく千載のむかしをおもふ。都をさる事一千五百里とあるにぞ、いとゞしく、過来しかたの、恋しさやるかたなく覚え侍る。十符の菅といふ物も、此あたりちかしと聞ど、身まゝならざれバ、見で過けり。なべて此あたりを奥の細道となん、翁の文にくはしく書給へバ、かれこれ思ひあはせて、床しさも一かたならず、宮城野に分入ば、草の色々咲ミだれ、旅のやつれも、いつしか錦につゝまれし心地して、 |

|

安永2年(1773年)、加舎白雄は「壺のいしぶみを」を訪れた。 |

|

壺のいしぶみにて いしぶみや朝狩どのゝ花もみぢ |

|

天明6年(1786年)8月18日、菅江真澄は壺碑の碑文を書いている。 |

|

「うけひのかは遠からめやはみちのくの、つぼのいしぶみ」などずしかへしずしかへして、かくてつきぬれば、浮島邑のさかひに、ちまたの仏の御堂見たらんがごとに、かわらふきたるあつまやに、こうしたてゝ鎖ざせり。その内をのぞけば、『去京一千五百里、去蝦夷国界一百二十里、去常陸国界四百十二里、去下野国界二百七十四里、去靺鞨国三千里、此城神亀元年歳次甲子按察使兼鎮守将軍従四位上、勲四等大野朝臣東人之置所也、天平宝宇六年歳次壬寅参議東海東山節度使、四位上仁部省卿、兼按察使鎮守府将軍藤原恵美朝臣朝狩修造也、天平宝字六年十一月一日』うへなるところには西といふ文字をすへて多賀城と書たり。

『はしわのわかば 続』(仮題)

|

|

寛政3年(1791年)5月24日、鶴田卓池は壺の碑を訪れている。 |

|

多賀城ノ跡 壺ノ碑ハ市川村ト云ニアリ 奥ノ細道 緒絶ノはし 人こゝろ緒絶のはしに立かへり木の葉降しく秋の通ひ路 みちのくのいはてしのぶハえだしらぬ書尽してよ壺の碑

『奥羽記行』(自筆稿本) |

|

文政7年(1824年)4月、佐賀の雲左坊は松島行脚と途上壺の碑を見ている。 |

| 市川村の入口右の方に、石の傍示あり、「壺のいしぶみ、是より二丁四十間」と記せり。立寄見るに、瓦屋根にして四方透し戸の一宇あり。其中に碑おこそかに建たり、さし覗けは文字かすか也。祖翁も「こゝに至りて疑ひなき千歳の記念、今眼前に古人の心を閲す。行脚の一徳、存命の喜ひ、羈旅の労を忘れて、泪も落る計也」と書給ひしか、恐れ多くも倶々懐古の情そゝろに、墨の袂をぬらし侍る。 |

|

嘉永5年(1852年)3月18日、吉田松陰は塩竃から多賀城に至り、多賀城碑を見ている。 |

|

未後、鹽竈を發して市川に至り、多賀城の碑を觀る。 |

|

明治26年(1893年)7月30日、正岡子規は多賀城址の壺碑を見ている。 |

|

末の松山も同じ擬名所にて横道なれば入らず。市川村に多賀城址の壺碑を見る。小き堂宇を建てて風雨を防ぎたれば格子窓より覗くに文字定かならねど流布の石摺によりて大方は兼てより知りたり。 のぞく目に一千年の風すゞし |

|

昭和38年(1963年)11月、富安風生は壺碑を見ている。 |

|

壷のいしぶみ 鞘堂を被て道ばたに古碑小春

『喜寿以後 補遺』 |

|

昭和40年(1965年)、山口誓子は多賀城に芭蕉の句碑を訪ねている。 |

|

多賀城町の市川へ行く。塩釜から街道を走っていると、前方に小丘が見え、近づいて来る。それが多賀城碑のある丘である。 笹山である。杉木立を吹く風が騒がしい。 その笹山に芭蕉の句碑が立っている。 あやめ草足に結ばん草鞋の緒 この句を芭蕉は仙台で作った。仙台の名所をこころこまやかに案内して呉れた加右衛門が「紺の染緒つけたる草鞋」まで持って来て呉れたので、この句を酬いたのだ。 菖蒲を葺く五月の節句に、旅の草鞋を貰ったのであるが、菖蒲をこの草鞋の緒に結びつけ、邪気を払って旅に出よう、と云うのだ。

『句碑をたずねて』(奥の細道) |