麦の穂をたよりにつかむ別れかな

|

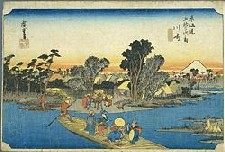

六郷渡口より向うの方にあり。東海道官駅の一ツにして、行程品川より二里半、駅舎数百軒整々として両側に聯(つら)なる。 |

|

七夕の渡り初けり女夫(めをと)橋 馬泉 |

|

文化2年(1805年)11月18日、大田南畝は長崎から江戸に入る前日川崎宿に泊まる。 |

|

川崎の宿を藤右衛門といふ。いぶせきやどりなり。野村氏の甥柳屋長二郎などむかひに出來れり。 |

|

嘉永4年(1851年)4月8日、吉田松陰は河崎宿に泊まっている。 |

|

一、八日 晴。卯前、藤澤を發す。戸塚・保土谷・神奈川を經て、午後河崎に抵る。藤澤より河崎に至る、皆代官青山録平の管する所なり。戸塚・保土谷の間は相武の界なり。但だ未だ其の在る所を詳かにするを得ざるのみ。 |

|

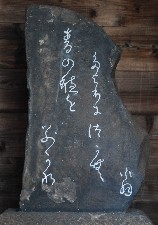

俳聖芭蕉は元禄7年(1694年)5月、江戸深川の庵をたち、郷里伊賀(現在の三重県)への帰途、川崎宿に立ち寄り、門弟たちとの惜別の思いをこの句碑にある |

|

の句にたくしました。 芭蕉は、「さび」「しおり」「ほそみ」「かろみ」の句風、すなわち「蕉風」を確立し、同じ年の10月、大阪で、 |

|

という辞世の句をのこし、51歳の生涯をとじました。 それから130余年後の文政13年(1830年)8月、俳人一種は、俳聖の道跡をしのび、天保の三大俳人のひとりに数えられた師の桜井梅室に筆を染めてもらい、この句碑を建てました。 昭和59年10月

川崎市教育委員会

桜井梅室は加賀金沢の人。文化4年(1807年)、京に出る。田川鳳朗とともに「天保の三大家」の一人。 |

|

元禄7年(1694年)5月11日(現在の6月下旬)に俳人松尾芭蕉が江戸深川の庵をたって郷里伊賀国拓殖庄へ帰る時、江戸から送ってきた門人たちと川崎宿はずれの現在の場所八丁畷の腰掛茶屋でだんごを食べ乍ら休息しました。そして最後の別れをおしんで「翁の旅を見送りて」と題して各人が俳句を詠みあいました。弟子たちの句にたいし芭蕉は |

|

と返歌し弟子たちの親切を感謝し麦の穂を波立てて渡る浦風の中を出立しました。 川崎宿の八丁畷あたりになると人家はなくなり、街道の両側は一面の田畑でした。このあたりによしず張りの掛茶屋ができ、酒や一膳飯を売っていました。 芭蕉はこの年の10月大阪で亡くなったので、これが関東での最後の別れとなりました。

芭 蕉 の 碑 保 存 会 川崎史話小塚光治著より抜粋 |

|

五月十一日江府そこそこにいとまごひして、川がやどせし京橋の家に腰かけ、いさとよふる里かへりの道づれせんなと、つねよりむつましくさそひたまへとも、一日二日さはり有とてやみぬ。名残惜げに見えてたちまとひ給。弟子ども追々にかけつけて、品川の驛にしたひなく |

| 麥の穂を便につかむわかれかな | 翁 |

|

『芭蕉翁行状記』 |

|

元禄七年の夏、ばせを翁の別を見送りて |

| 麦ぬかに餅屋の見世の別かな | 荷兮 |

| 翁の旅行を川さきまで送りて |

|||

| 刈こみし麦の匂ひや宿の内 | 利牛 |

||

| おなじ時に |

|||

| 麦畑や出ぬけても猶麦の中 | 野坡 |

||

| おなじこゝろを |

|||

| 浦風やむらがる蠅のはなれぎは | 岱水 |

|

道ばたの麦畑には穂が出ていた。芭蕉はその穂をつかんで、握りしめた。このたびは西国へと志していたから、前途のことを思うとつい指に力がこもるのだった。それに、芭蕉はすでに老いを感じていた。行方知れぬ身はかすかな麦の穂にもすがりたい思いだった。 別離の句として景情ともに備わっている。私はこの句が好きだ。

『句碑をたずねて』(東海道) |

|

最後の旅 元禄七年(一六九四)五月八日(十一日とも、五十一歳の芭蕉は郷里伊賀に向かって江戸を発った、「栖居之弁」から「閉関之説」を通じておのれを孤絶の境に立たせ、そこから新しい探求を試みての旅立と見てよかろう。無所住・無所著の重いに動かされて、なおはるかな無辺際の世界に歩み入る一つのよすがでもあったと思われる。この度は筑紫の果まで足を延ばそうという気持もあったらしい。人々と別れるとき、 麦の穂を便につかむ別れかな と詠んで、すでに衰老病弱の身の旅の果を予測しているようなところがあった。 |