観月庵句碑庭園〜碑巡り〜

| 明治24年(1891年)、薫花壇は松山に生まれる。 |

| 明治41年(1908年)、碧梧桐門下として俳句を始める。 |

| 昭和7年(1932年)、富安風生を選者に迎えて「糸瓜」を創刊。 |

| 昭和23年(1948年)、富安風生は森薫花壇を訪れている。 |

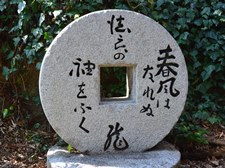

| 昭和41年(1966年)5月15日、富安風生の句碑除幕。 |

| 昭和46年(1971年)10月16日、鹿島に富安風生の句碑を建立。 |

| 昭和51年(1976年)3月6日、84歳で死去。 |

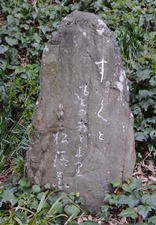

| 昭和51年(1976年)5月、森薫花壇の句碑を建立。 |