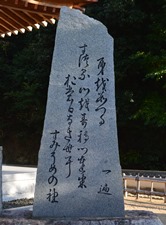

宝厳寺〜碑巡り〜

|

宝厳寺は寺伝によると天智天皇7年(668年)斎明天皇の勅願で国司乎智宿袮守興が創建。当初は法相宗、その後天台宗に転じたあと時宗が隆盛し、弟子の仙阿がここに住むようになって正応5年(1292年)寺が再建され時宗に改めたとある。 時宗の開祖一遍は河野通広の第二子として延応元年(1239年)に生まれた。幼くして僧門に入り文永11年(1274年)時宗を開き、翌年熊野の地で神勅を受けて「南無阿弥陀佛」と記した念佛札の賦算を始めた。弘安2年には信濃国佐久郡で念仏踊りを始めた。その後正応2年(1289年)神戸真光寺で死すまで全国各地を念仏遊行し一所不住捨聖遊行上人と尊崇された。 寶厳寺は一遍誕生の地といわれ、門前にある「一遍上人御誕生旧跡」の碑は河野一族の得能通綱が建立したものである。 |

|

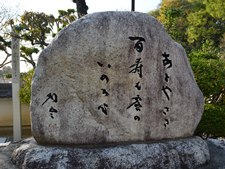

道後遊郭の出口の柳は一遍上人御誕生地 と書ける碑のしたれかゝりたるもいとう ちとけたるさまなるに |

|

古塚や戀のさめたる柳散る

『寒山落木 巻四』(明治二十八年 秋) |

|

明治20年(1887年)、河野静雲は福岡市官内町(現:福岡市博多区中呉服町)に生まれる。 大正9年(1920年)、時宗総本山遊行寺の執事を務める。 昭和24年(1949年)、観世音寺月山に花鳥山佛心寺を創建。 昭和49年(1974年)、86才で寂。 平成8年(1996年)2月15日、句碑除幕。 |

|

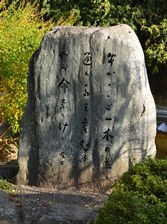

子規忌過ぎ 一遍忌過ぎ月は秋 |

|

子規忌は9月19日、一遍忌は旧暦8月23日、太陽暦9月16日に当たる。一遍が紀州熊野権現で成道したのが1275年、昭和49年(1974年)がそれより700年目あたるのを記念して昭和49年1月に建立。 |

|

明治28年10月6日、快晴だし日曜日だったので、子規は同居の漱石と道後へ吟行、その日のことを記した「散策集」に、「宝厳寺の山門に腰うちかけて」と前書きしてこの句がある。文字は、「寒山落木」の自筆拡大。この日に因み80年目の昭和49年10月6日建立。 |

|

歌人斎藤茂吉の代表の歌の中での最もよく知られた一首である。 茂吉の第二歌集『あらたま』(大正10年)巻頭六の「一本道」の第1首。「霊剋る」(たまきわる)は「命」、「吾」(わ)などにかかる枕詞。 当寺とのかかわりは、昭和12年5月12日茂吉が参拝したことによるが、この歌は、東京代々木ヶ原の秋の傾陽のイメージに孤独な者の一筋の人生行路を重ねたものといわれる。歌人山上次郎は茂吉の遺髪を受けてここに納めた。文字は茂吉自筆。

松山市教育委員会 |

|

道後湯町、宝厳寺 をなごまちのどかなつきあたりは山門

「『草木塔』以後」 |

|

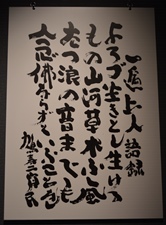

弘安3年(1280年)秋、白河の関を越えて奥州に入った一遍上人は、江刺の郡(岩手県北上市)に祖父河野通信の墓をたずね、その菩提を弔っています。この歌はその折によまれたものです。世を捨て、身を捨て、心を捨てた一遍上人が、その墨染の姿を祖父の墓前に見せて、祖父の浄土往生を祈るということであります。 「一子出家すれば九族天に生まれる」と申します。 一遍上人をはじめ従う僧尼の念仏によって通信も昔の迷いの夢を捨てて、極楽へ往生したであろうと思います。 |

| 糞掃衣(ふんぞうえ)裾の短く くるぶしも臑(すね)もあらはに |

|||

| わらんぢも 穿(は)かぬ素足者(は)国々の 道の長手能(の) |

|||

| 土をふみ 石をふみ来て にじみたる 血さへ見ゆがに |

|||

| 以(い)たましく 頬こけおちて おとがひも しゃくれ尖るを |

|||

| 眉は長く 目見(まみ)の静けく たぐひなき 敬虔(けいけん)をもて |

|||

| 合せたる 掌(て)のさきよりぞ 光さへ 放つと見ゆれ |

|||

| 伊豫の国 伊佐庭(いさにわ)の山乃(の) み湯に来て 為すこともなく |

|||

| 日をかさね 吾者(は)遊ぶを こ能郷(のさと)に 生れな可(が)らも |

|||

| こ能(の)み湯に 浸るひまなく 西へ行き 東へ往(ゆ)きて |

|||

| 念佛(ねぶつ)もて 勧化(かんげ)したまふ みすがたを |

|||

| ここに残せる 一遍上人 |

|||

於豫州寶嚴寺 川田 順 |

|

寶厳寺の一遍上人像をはじめて拝観。即帰依した折の句。 作者黒田杏子(ももこ)は1938年生まれ。「藍生(あおい)俳句会」主宰。長岡隆祥住職と交流。毎年一遍忌の句を発表。子規博での「道後俳句塾」の講師。 |

|

平成28年(2016年)5月14日、本堂および一遍上人堂の落慶法要と一遍上人像の開眼法要が行われた。 |

|

よろづ生きとし生ける もの山河草木ふく風 たつ波の音までも 念佛ならずといふことなし |