私の旅日記〜2008年〜

遊行寺〜時宗総本山〜

神奈川県藤沢市に時宗総本山遊行寺があるというので、行ってみた。

遊行寺の総門

黒門といろは坂

遊行寺の総門の冠木門で、日本三大黒門のひとつといわれます。参道の石段は48段あることから、いろは坂と呼ばれています。

遊行寺本堂

藤沢山無量光院清浄光寺である。

本尊は阿弥陀如来。

時宗総本山遊行寺

清浄光寺が公式の寺名ですが、遊行上人の寺ということから広く一般に遊行寺と呼ばれます。

宗祖は一遍上人(1239年〜1289年)で南無阿弥陀仏のお札をくばって各地を回り、修業された(遊行といいます)念仏の宗門です。この遊行寺は正中2年(1325年)遊行四代呑海上人によって藤沢の地に開かれ、時宗の総本山となっています。

宝物として、国宝「一遍聖絵」、国重要文化財「時衆過去帳」など多数があります。

境内には日本三黒門の一つである総門、銀杏の巨木、中雀門、市指定文化財の梵鐘、国指定の藤沢敵御方供養塔、小栗判官と照手姫の墓、板割浅太郎の墓、有名歌人の句碑などもあります。また、桜、ふじ、花菖蒲の名所で、観光百選の一つにもなっています。

「有名歌人の句碑」というのは変だ。

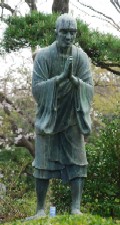

一遍上人像

文明18年(1486年)、道興准后は遊行寺を訪れている。

藤沢の道場、聞えたる所なれば一見し侍りき。ある寮にて茶を所望し侍り、暫く休みけるに池の紅葉のちりけるを見て、

沢水もかけは千いろの木の葉かな

道場の前に、ふりたる松に藤のかゝりければ、

紫の色のゆかりの藤さはにむかへの雲をまつぞ木たかき

元禄3年(1690年)10月2日、鬼貫は藤沢に泊まり遊行寺に参詣している。

藤澤にとまりて、二日の朝遊行の御堂にまいる。看經の聲たふとく、我も無念の念佛す。

十月の二日も我もなかりけり

天野桃隣は遊行寺の句を詠んでいる。

鐘楼

清浄光寺銅鐘は神奈川県指定重要文化財(工芸品)。

享和元年(1801年)2月、井上士朗は門人松兄・卓池を伴い江戸へ赴く途中で遊行寺の鉦を聞いている。

遊行寺の鉦はけんけんとなりて雉の声に似たり。松風のひまに聞なしたれば、父はゝの頻りに恋しと申されし高野にも思かへて尊とし。

大銀杏(いちょう)

藤沢市指定重要文化財(天然記念物)

欅(けやき)の新緑

享和元年(1801年)2月28日、大田南畝は大坂銅座に赴任する旅で遊行寺を訪れている。

山あひの墓原をへて、藤沢山清浄光寺のうら門より入て見るに、本堂・観音堂・鐘楼・経蔵などつきづきし。方丈のかた見やるゝに、上方に富士見の亭高し。かの白川候(侯)のかゝせ給へる清音の額もこの所なるべし。堂の側に桜咲出たり。山門を出て額をあふぎ見るに、藤沢山とあり。従二位藤原道基卿のかゝせ給へるとぞ。

中雀門

枝垂れ桜

文化3年(1806年)7月5日、菜窓菜英は遊行寺に詣でた。

親子ともせちに畄めけるも聞かす遊行

寺にまうて、小栗の墓像なと拝ミゆくに

雷雨しけゝれハ、

立や秋遊行の砂の雨さめて

やうやうと戸塚に到る。

私の旅日記〜2008年〜に戻る