徳応寺〜「霜釜塚」〜

|

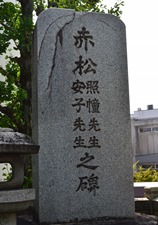

徳応寺は、もと播磨の国の武士であった宗覚法師によって遠石の地に開基されました。元和3年(1617年)より寺号を徳応寺とし、貞享2年(1685年)に二代藩主元賢より寺敷を拝領して徳山御弓丁(現在の川端町)に移りました。 本寺境内には、都濃三孝女の一人、阿米(およね)の墓があります。阿米の孝養は徳山藩主の耳にも届き、しばしば表彰されています。 また、「赤松照幢先生安子先生之碑」は、同寺住職で、明治期に私立徳山女学校を創設し、当地方の女子教育の発展に尽力した赤松照幢夫妻の記念碑です。明治から昭和初期の文壇で活躍した与謝野鉄幹は照幢の実弟で、兄の依頼を受け、一時期同女学校の教師を務めました。

周南市教育委員会 |

|

明治40年(1907年)8月18日、与謝野寛、木下杢太郎、吉井勇、平野万里の4人は徳応寺に泊まっている。 |

|

伊藤師は二三年前東京に在つて、巣鴨の大日堂で「無我愛」を唱へ、一部の熱心な求道者を吸引した、有名な伊藤証信師其人である。一旦大に感ずる所あり、彼の大声疾呼を止めて以後は、予が阿兄の招請に応じて此周防に来り、徳応寺附属の女学校に教鞭を執る傍、慇ろに信者を教化して居られる。 (中 略) 月は余等を送つて徳応寺の後楼の蚊帳の中に眠らしめた。

「五足の靴」(月光) |

|

『蕉翁句集』は「天和延宝年中」の句とする。 『芭蕉句鑑』には「天和元より三迄の冬の部」に収録されている。 |

|

「貧乏寺の台所で、霜夜窯がひそかに煮え音をたてている。それは窯が霜に啼くようなわびしい感じだ」の意。 「寒し」には季節的なものだけでなく、乏しくうらぶれた感じを「さむざむとした」という場合のような、気分的なものが寄せられているわけである。漢詩文のいかめしい詩句が、ぐっとくだけた江戸生活の日常性の中にひきおろされたところに、このころの笑いがあったのである。 出典よりみて天和二年以前の作。『泊船集』・『蕉翁句集』にも所出。真蹟懐紙もある。 |

| 名月や白浜よごす影法師 | 初代雪洞仙 |

| 炭竈の煙りはしるし雪の山 | 公羽仙 |

| 登る程遠のく雲や山さくら | 二世可律坊 |

| 鷄啼てまことの雪の夜明かな | 三代雪キョウ仙 |