2013年〜和歌山〜

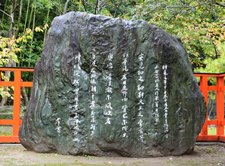

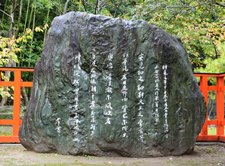

名勝和歌の浦〜山部赤人の歌碑〜

紀三井寺から和歌川を渡り、和歌の浦へ。

名勝和歌の浦

和歌の浦は、和歌川河口付近に展開する干潟・砂嘴、島、丘陵地など自然景観のなかに玉津島神社、塩竃神社、天満宮、東照宮など神社仏閣が点在する海の名所で、万葉集に詠われた良好な風致景観を今日に伝えている。

神亀元年(724年)10月、聖武天皇は和歌の浦に行幸し、その景観に深く感動し、「弱浜(わかはま)」の名を改めて「明光浦(あかのうら)」とし、春・秋に官人を派遣し、玉津島の神、明光浦の霊を祀った。

その時同行した山部赤人が詠んだ「若の浦に潮満ち来れば潟を無み葦辺をさして鶴鳴き渡る」の名歌に端を発して、和歌の浦は多くの貴族にとって憧れの地となり、和歌の歌枕として広く知られるようになった。

玉津島神社に山部赤人の歌碑があった。

神龜元年甲子冬十月五日幸于紀伊國時

山部宿祢赤人作謌一首并短謌

安見知之 和期大王之 常宮等

仕奉流 左日鹿野由 背匕尓所見

奧嶋 清波瀲尓 風吹者

白浪左和伎 潮干者 玉築苅管

神代從 然曾尊吉 玉津嶋夜麻

反謌二首

奧嶋 荒磯之玉藻 潮干滿

伊隱去者 所念武香聞

若浦尓 塩滿來者 滷乎無美

葦邊乎指天 多頭鳴渡

平成6年(1994年)11月19日、建立。犬養孝書。

和歌の浦 万葉歌碑

神亀元年甲子冬十月五日、紀伊国に幸(いでま)しし時に、

山部宿禰赤人の作る歌一首 并に短歌

やすみしし わご大王の 常宮と 仕へまつれる 雑賀野ゆ

背向(そがひ)に見ゆる 沖つ島 清き渚に 風吹けば 白浪騒き

潮干れば 玉藻刈りつつ 神代より 然ぞ貴き 玉津島山

(巻6−917)

反歌二首

沖つ島 荒磯の玉藻 潮干満ち い隠りゆかば 思ほえむかも

(巻6−918)

わかの浦に 潮満ち来れば 潟を無み 葦辺をさして 鶴鳴き渡る

(巻6−919)

犬養孝は全国の万葉故地に所縁の万葉歌を揮毫し、131基の万葉歌碑を建立した。玉津島神社の万葉歌碑は98・99番目のものである。

玉津島神社の神は「和歌三神」(現在の住吉明神・柿本神社・玉津島神社)の1つとして朝野に崇められてきた。

元禄7年(1694年)10月、其角は玉津島神社で句を詠んでいる。

玉津島にまい(ゐ)りて

御留守居に申置なりわかのうら

明和8年(1771年)、加舎白雄は玉津島神社で句を詠んでいる。

昭和6年(1931年)8月7日、与謝野晶子は和歌の浦を訪れている。

玉ならぬかはらまゐれと勸進す衣通姫のみやしろの禰宜

玉津島みやしろ小さし伽羅山をおん薫物と見なしがたかり

「沙中金簪」

2013年〜和歌山に戻る。