2008年〜山 梨〜

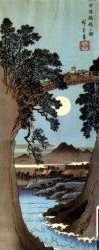

猿橋〜芭蕉の句碑〜

「猿橋」というのが地名だけでなく実際に橋があるとは、うかつにも知らなかった。

そこで、「猿橋」を見に行くことにした。

ただし、「木曽の棧」の代わりに日光の「神橋」を挙げることもある。

猿橋近隣公園から「猿橋」まで歩く。

黄華鬘(きけまん)が咲いていた。

桂川

中央高速が見える。

紫華鬘(むらさきけまん)も咲いていた。

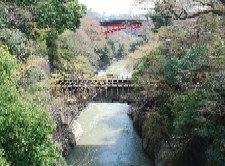

山梨県道505号小和田猿橋線に架かる新猿橋

昭和11年(1936年)5月5日、種田山頭火は猿橋を訪れた。

五月の甲州街道はまことによろしい。

桂川峡では河鹿が鳴いてゐた。

山にも野にもいろいろの花が咲いてゐる。

猿橋。

若葉かゞやく今日は猿橋を渡る

こんな句が出来るのも旅の一興だ。

新猿橋から見た「猿橋」

現存する唯一の刎橋(はねばし)だそうだ。

「猿橋」の刎ね木

名勝 猿橋

猿橋架橋の始期については定かでないが、諸書によれば「昔、推古帝の頃(600年頃)百斉の人、志羅呼(しらこ)、この所に至り猿王の藤蔓をよじ、断崖を渡るを見て橋を造る」とあり、その名は あるいは白癬(しらはた)、志耆麻呂(しきまろ)と様々であるが、これ以外の伝説は見当たらない。

史実の中では、文明19年(1486年)2月、聖護院の門跡道興はこの地を過ぎ、猿橋の高く危うく渓谷の絶佳なるを賞して詩文を残し、過去の架け替えや伝説にも触れています。

応永33年(1426年)武田信長と足利持氏、大永4年(1524年)武田信虎と上杉憲房との合戦の場となった猿橋は、戦略上の要地でもありました。

江戸時代に入り、五街道の制度が確立してから甲州道中の要衡として、御普請所工事(直轄工事) にて9回の架け替えと、十数回に及ぶ修理が行われてきました。

この間、人々の往来が頻繁となり、文人墨客はこの絶景に杖をとめて、多くの作品を今に残しています。

宗祇が初めて猿橋を歌に詠んだそうだ。

水の月猶手にうときさるはしやたには千尋のかげの川瀬に

『猿橋小集』

貞亨3年(1686年)、大淀三千風は猿橋を通りがかる。

○大月猿橋を過、上の京關柳吉野小原小佛を越て、武藏八王子青木氏に泊る。

元禄8年(1695年)8月11日、山口素堂は「甲山記行」の旅に出て八王子に泊まり、12日は猿橋に泊まる。

上野原に昼休、これより郡内領なる橋泊。橋の長さ十六間、両方より組出して橋柱なく水際まで三十三尋、水のふかさも三十三ひろあるよしをまうす。

安永4年(1775年)冬、加舎白雄は「甲峡紀行」の旅で猿橋を訪れた。

白猿橋

猿はしにさるの声かなわたり得し

「甲峡紀行」

鶴老も猿橋を訪れたようだ。