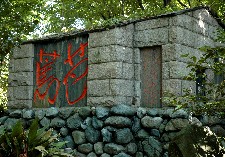

〜芭蕉堂〜

|

元禄2年7月2日、俳聖芭蕉翁は曽良と奥の細道の旅に越後入りせしおり、新潟の大工源七の情にて一泊さる。「海に降る」名句はここによまれしものなり。 明治5年、新潟県令永山盛輝のきも入りにて翁の句の中の降と雨をとりて降雨庵を建立さる。後、火災にあって跡なし。其の後15年、信州より木甫来りて入庵。賀莚のおり柳の句をよまる。この柳は嘉永年間川村奉行が支那西湖より取りよせしもの。ながく市の名物として親しまる。 郷土を愛してほこるべきだ。源七母子の温情は永く世に伝え残すべく、多年の念願?芳仙は私財を投じて建設。たゞちに市へ市長渡辺氏寄贈す。 芭蕉堂に吉原芳仙画「芭蕉と曾良の行脚像」が「海に降る雨や恋しきうきみ宿」の句とともにはめ込まれている。 |

|

『芭蕉句選拾遺』に「雜之部」、『芭蕉翁發句集』は「後見出て句年号しれす」、『俳諧一葉集』に「考證」として収録。 元禄2年7月2日(新暦8月16日)、芭蕉は、つゐ地村(新潟県北蒲原郡中条町)を立ち、午後3時頃新潟に着いた。 |

|

二日 辰ノ刻、立。喜兵方ヨリ大庄や七良兵ヘ方へ之状は愚状ニ入、返ス。昼時分ヨリ晴、アイ風出。新潟ヘ申ノ上刻、着。一宿ト云。追込宿之外は不借。大工源七母、有情、借。甚持賞ス。 三日 快晴。新潟を立。馬高ク、無用之由、源七指圖ニ而歩行ス。申ノ下刻、彌彦ニ着ス。宿取テ、明神ヘ参詣。

『曽良随行日記』 |

|

永久保存のため堂の中は全部コンクリートつめにして中に翁の肖像画と由来書を銅筒に入れてあります。 当芭蕉楽園は若葉のかげに芝草に腰をすえ、大海や草木の花を静かに眺めつつ読書や考想ををそして心の「いこい」の場所として下さい。 昭和41年5月 吉原芳仙自費建設して新潟市へ寄贈す。

新潟市役所 |

|

ひとゝせばせをの翁、此国をたど りて、うき身の宿てふことを雨に そへて、かなしみ申されしを、ふと 星の夕に思ひ出て、 |

|

下り帆にほしや迎ふる浮身宿 |

|

俳聖芭蕉が元禄2年(1689年)7月2日、奥の細道の旅で新潟を訪れたおり、古き蓑(雨具)脱ぎすて新しいものに更えたりと言う。後人これを偲んで芭蕉の蓑塚の碑を建てると言われている。 |

|

文政10年(1827年)10月12日、善導寺に蓑塚を建立。 明治41年(1908年)9月、火災で宗現寺に移設。 |

|

新潟夜泊 五月雨や猫かりに来る舩の者 朱鷺の羽に日影さしけり皐月雨 |