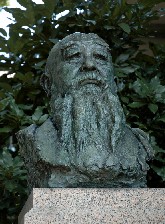

東京芸術大学〜高村光雲像〜

|

この建物は、明治23年(1890年)東京音楽学校(現東京芸術大学)本館として建設された。設計は山口半六、久留正道で、わが国初の本格的な音楽ホールであり、音楽教育の記念碑的な存在である。 中央天井をヴォールト状(かまぼこ状)に高くし、視覚、排気、音響上の配慮がなされている。また、壁面や床下に藁や大鋸屑(おがくず)が詰められ、遮音効果をあげるなど技術的な工夫があり、貴重な建築物である。 この奏楽堂からは、滝廉太郎を始めとする幾多の音楽家を世に送り出してきたが、老朽化が進み、取壊しの危機にひんしていた。しかし、音楽関係者を始めとする多くの人々の保存に対する努力が実り、昭和62年3月、歴史と伝統を踏まえ、広く一般に活用されるよう、この地に移築復元された。 また、移築工事とあわせて、日本唯一の空気式パイプオルガンも修復され舞台中央に甦った。昭和63年1月13日付で国の重要文化財に指定された。 平成6年3月

台東区教育委員会 |

|

滝廉太郎(1879−1903)は作曲家。東京生まれ。東京音楽学校卒。ライプチヒ王立音楽院に留学したが病気で帰国。静養中の大分で夭折した。二重唱「花」を含む歌曲集「四季」のほか、「荒城の月」「箱根山」「雀」「鳩ぽっぽ」などの作品がある。 |

| 明治22年(1889年)2月、東京美術学校は5年制の学校として授業を開始。初代校長は岡倉覚三(天心)。 |

|

高村光雲(1852−1934)は彫刻家。江戸生まれ。幼名中島光蔵。仏師高村東雲の養子となり、伝統的な木彫の復興と近代化に努力。1890年から東京美術学校に勤務、翌年彫刻科教授。代表作「老猿」。高村光太郎の父である。 |

|

明治30年(1897年)9月、高村光太郎は東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)彫刻科に入学。 |