街 道〜東海道

藤川宿〜西棒鼻〜

岡崎市藤川町字西町北に藤川小学校がある。

藤川小学校前の松並木

松並木の下に「西棒鼻」跡がある。

西棒鼻

「棒鼻」とは、棒の端、すなわち棒の先端をいい、それが転じて、宿場のはずれを「棒鼻」と称し、したがって宿場町では、東、西の両方のはずれを言う。

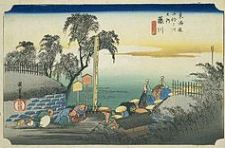

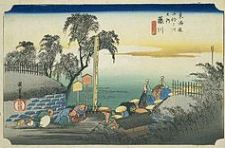

藤川に再現された「棒鼻」は、歌川広重が描いた東海道五十三次・藤川宿の浮世絵「棒花ノ図」を参考にして復元した「修景・棒鼻」である。傍示杭(境界を示す杭)と宿囲石垣が、その景観を際立たせている。

また、脇にある歌碑には、広重の師匠である歌川豊広の描いた浮世絵の中にある狂歌で、

「藤川のしゅくの棒はなみわたせば 杉のしるしとうで蛸のあし」

と書いてある。この狂歌の中で傍示杭を「杉のしるし」とし、ぶらりと下がる「うで蛸のあし」と、藤の花がぶら下がっている様子とにかけていておもしろい。

藤川宿まちづくり研究会

東海道五十三次・藤川宿

元禄5年(1692年)5月16日、貝原益軒は藤川に泊まっている。

大浜茶屋と云所をすぐ。是、三河の大浜と云所に行道のちまたなり。池鯉鮒の東より、名におふ八橋と云所、北の方半里ばかりに見ゆ。此辺より、はれたる日は信濃の駒がたけよく見ゆ。宮路山二村は、矢作の里に近き名所也。衣の里は北にあり。是も名所なり。岡崎に大樹寺あり。東照宮の御建立なり。浄土宗。寺領五百石あり。藤川にやどる。

歌川豊広の歌碑

藤川のしゅくの棒ばなみわたせば 杉のしるしとうで蛸のあし

藤川宿の棒鼻を見わたすと、杉の木で作った表示が立っており、付近の店には西浦、吉良から持って来た、うでだこを売っており、たこのあしがぶら下がっている。

「藤川宿のうでだこ」は『東海道中膝栗毛』でも歌われている。

かくて藤川にいたる。棒鼻の茶屋、軒ごとに生肴をつるし大平皿鉢みせさきにならべたてゝ、旅人のあしをとゞむ。弥次郎兵衛

ゆで蛸のむらせさいろは軒毎にぶらりとさがる藤川の宿

嘉永4年(1851年)3月27日、吉田松陰は藩主に従って江戸に向かう途中、岡崎から藤川に至る。

一、二十八日 晴。卯後、岡崎を發す。大岡紀伊守の邸前を過ぎ、藤川に至る。

街道〜東海道に戻る