「草津道の記」

|

卯一天(点)に久松丁を立て、糀町なる河内屋武兵衛と云ふ人を誘て、同行四人、雑司ヶ谷にかゝる。皆々行末の安堵ならんことを鬼子[母]神に祈る。 顔ぬらすひたひた水や青芒(すすき) 霖雨の潤ひに土ぬかりて、歩行心にまかせず。 ぬれ臑(すね)にへたとひゝつく藪蚊かな |

|

板橋、上練馬、上ねりま村大山道字野山道有、白子駅にて昼食す、板橋より一里八丁といふ。 |

|

脛(膝)折駅といふ有。昔鬼鹿毛といへる馬の脛折りし所といふ。いかなる逸物にやありけん、今の代迄里の名によぶ。彼畜生界にてもほまれなるべし。其屍を葬て、印を植て鬼かげ松といふ。 |

|

野火留の里は昔男の我もこもれりとありし所と聞くに、そのあたりに思はれてなつかしく、此辺西瓜を作る。 瓜むいて芒の風に吹かれけり 往還より南に平林寺といふ大寺有。 川越入口坂を尾頭坂(烏頭坂)、爰にシベイ塚といふ有。そのかみ何某どのゝ姫君、従者あまた供して上州ハルナ山に参り玉ひけるに、姫いかに思ひけん、絶頂の沼に身投げてうせぬ かくて守護なせる者ども、魚の水に放れ、鳥の羽うしなひたるやうに思はれて、館へ返るもよしなして、髪反りこばちて、姫の菩提とひける塚となん里人のかたりける しかるに姫は、彼沼の蛇となりて六月氷を降らせけるにも、此村々人々シベイ塚シベイ塚と唱へ、又嘗て田畠に立れば、其災を除とかや。我々も行末雨なからんことをいのる。城下入口松江通りを過ぎてあかしや伝兵衛に泊る。 |

|

此原より左へ入て五丁程、矢弓稲荷とて十年ばかり前かたはやり玉ふ神おはしけるが、五尺程の花表いくそばく社のうらに積かさぬ。 |

|

松山駅にて中食す。平村念仏堂の前に雨やどりす。兜山村。ここにかぶと山伴七とて聞ゆる富豪有。此間村々有て、荒川の舟渡しわたりて久下村林屋勘六に休む。 |

|

是より中山道熊谷堤に上りて熊谷駅千代村といふ宿にて迹の人待たんとしたりけるに、日いまだ未の歩み少し過たるなれば深谷迄といそぐ、 |

|

本庄駅に金讃宮といふ大社有。別当真言宗威徳院といふ。 |

|

新丁(町)中島屋松五郎に休む。 |

|

ハルナ町に入。坊々は雲霧かゝりて、安居一夏(あんごいちげ)の鐘声渓々にひゞきて、胸の雲忽ちはるゝ心ちして、川音松風もおのづから御法(みのり)を修する様に覚えて、さながら仙窟のおもぶき也。 |

| 香需散犬[が]ながめてや雲の峯 | 其角 |

鶯もとしのよらぬや山の酒 | 一茶 |

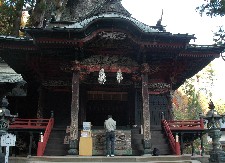

香需散は暑気払いの薬。 一茶は榛名神社を訪れた。 瓶子(みすず)の滝

榛名神社本殿

一茶は榛名山番所を過ぎて榛名湖へ。 榛名山番所跡  榛名湖と紅葉

一茶は榛名を下り、大戸を通る。 大戸関所跡

廿九日 雨 一茶は長野原を過ぎて草津温泉へ。 一茶の句碑

小林一茶ゆかりの地に戻る  |