飫肥城下町〜碑巡り〜

|

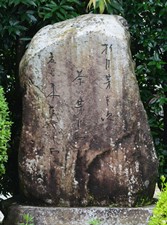

『飫肥の町へは十二年ぶりにはいってきた…静かな川の音 板橋を渡る在所のウマの轟きまで 以前も聴いたような気がしてなつかしい 城跡の木立のマツ・スギ は伐ってまた栽えた付近の山よりはおおいに古く かって穴生(アナウ)役の技芸を尽くしたかと思う石垣の石の色には 歴史の書よりもさらに透徹した 懐古の味わいを漂わせている 中略 山が近いからか またはこのごろの季節のためか 今朝も おおいに立っていた水煙が 晩方にも酒谷川の流れを蔽うている』 柳田国男は明治末と大正9年1月に2回飫肥を訪れている 彼の紀行文は数多いが 民俗学者としてとらえた水郷城下町 飫肥の描写は素晴らしい |

| 水の味も身にしむ秋となり |

||||||

| ここに白髪を剃りおとしてさる |

||||||

| 誰もゐないでコスモスそよいでゐる |

|

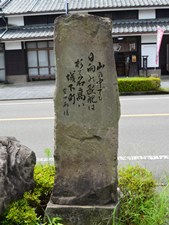

平成16年(2004年)6月、町おこしグループ飫肥楽市楽座建立。山口保明揮毫。 |

|

日向路の山頭火(山口保明著より) 俳句会の異端児山頭火 あの山越えて ― 日向路行乞記抄 ― 昭和5年(1930年)10月4日飫肥町橋本屋 (日記抜粋) |

|

此宿の老爺は偏屈者だけれど、井戸水は素直だ、夜中二度も腹いつぱい飲んだ、 わざわざお婆さんが後を追うて来て一銭下さつた。 床屋で頭を剃る、若い主人は床屋には惜しいほどの人物だつた。 |

|

平成15年5月9日に宮崎県知事より宮崎県地域づくり顕彰会を受賞したのを契機に、山頭火の足跡をたどり、町の活性化に少しでも貢献することで句碑を建立するものである。 |

|

永禄12年(1569年)頃、ドン・マンショは日向国児湯郡(現:宮崎県西都市)の都於郡城に生まれる。 天正12年(1582年)正月28日、「天正遣欧少年使節」としてローマを目指して長崎の港を出帆した。 |

|

明治42年(1909年)10月28日、野田宇太郎は福岡県三井郡立石村(現小郡市)に生まれる。 昭和26年(1951年)、『新東京文学散歩』刊。 昭和59年(1984年)7月20日、没。 平成元年(1989年)3月10日、歌碑建立。 |