街 道〜東海道

沼津市〜一里塚跡〜

日枝神社の南に一里塚公園がある。

沼津市一里塚跡

原宿宿境まで1里33町← →三島宿宿境まで1里2町

一里塚(江戸時代初期・江戸から30里)

一里塚は、慶長9年(1604年)江戸幕府が江戸日本橋を基点として一里毎に設けた里程標で、主要な海道の両側に塚を築き、榎や松を植えたものです。これは、従来1里を6町としていたが、1里を36町に変えたため、その周知を目的にしたものともいわれており、榎や松の木陰は、旅行く人の憩いの場としても利用されたことでしょう。

この一里塚は、清水町伏見にあるもの(現玉井寺及び宝池寺地内)から計測すると距離が不足であるが、本来は本町地内につくるものを宿場内であるために東方に寄せて、日枝神社旧参道脇のこの地に築いたといわれています。江戸時代の絵図には、反対側の狩野川の川べりにも一対の片方が描かれていますが、現存していません。また、沼津市域では大諏訪と松長の境に31里目、原地内に32里目の一里塚がありましたが、これらも現存していません。

ここには、終戦直後まで榎が威容を誇っていましたが、枯死したためにあらたに植えられています。

平成10年11月

沼津市教育委員会

あらたに植えらた榎

享和元年(1801年)2月29日、大田南畝は大坂銅座に赴任する旅で沼津に泊まった。

車返しといふ所を過て、沼津の城下に入る。水野出羽守の家士、問屋のものとゝもに出てそのよしをもうす。川を左にして行けば、右に浅間の社あり。けふ、はこねの山をこしてより、にはかに鄙びたる風俗にして、だみたることばきく。あかしや金兵衛が家をやどりとす。

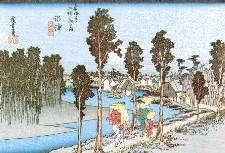

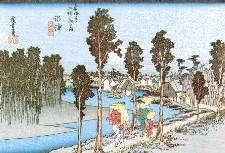

歌川広重『東海道五拾三次之内 沼津・黄昏図』

嘉永4年(1851年)4月5日、吉田松陰は藩主に従って江戸に向かう途中、吉原から原・沼津を過ぎて三島に泊まる。

一、五日 微雨。卯後、吉原を發す。原・沼津を過ぎて、伊豆國三島に宿す。沼津城は水野出羽守の居る所なり。

香貫山公園へ。

街道〜東海道に戻る