本隆寺

|

本隆寺は曹洞宗永巌寺(敦賀)の末寺であったが、応永33年(1426年)8月、法華宗に改宗す。 西行「山家集」に 汐そむるますほの小貝拾ふとて色の濱とはいふにやあるらん 俳聖芭蕉翁と本隆寺 俳聖芭蕉翁不滅の作品「奥の細道」は色ヶ浜紀行によって飾られている 寂しさや須磨にかちたる濱の秋 小萩ちれますほの小貝小盃 浪の間や小貝にまじる萩の塵 其のあらまし等栽に筆をとらせて寺に残す。 |

| 元禄2年(1689年)8月16日(陽暦9月29日)、芭蕉は天屋五郎右衛門の案内で種(色)の浜に遊んだ。 |

|

十六日、空霽たれば、ますほの小貝ひろはんと、種の浜に舟を走す。海上七里あり。天屋何某と云もの、破籠・小竹筒(ささえ)などこまやかにしたゝめさせ、僕あまた舟にとりのせて、追風時のまに吹着ぬ。浜はわづかなる海士の小家にて、侘しき法花寺あり。爰に茶を飲、酒をあたゝめて、夕ぐれのわびしさ、感に堪たり。

『奥の細道』 |

|

8月9日(陽暦9月22日)、芭蕉に先立って曽良が本隆寺を訪れている。10日、曽良は常宮神社へ。 |

|

カウノヘノ船カリテ、色浜へ趣。海上四リ。戌刻、出船(クガハナン所)。夜半ニ色へ着。塩焼男導テ本隆寺へ行テ宿。

『曽良随行日記』 |

|

元禄8年(1695年)、乙州は北陸行脚。 |

| 増穂の小貝ハ西上人のひらひ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 初られて散萩や風羅坊の |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 見残されし跡をしたひ彼浜に |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| いたりて |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 穐もはら砂吹よせて増穂貝 | 乙州 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

明治42年(1909年)10月17日、河東碧梧桐は本隆寺で「等栽に筆をとらせて寺に残す」記文を見ている。 |

|

十月十七日。晴。 「大阪朝日」の徳山氏の先導で、舟を泛べて先ず色の浜に遊び、そこの法華寺を訪うた。色の浜は「奥の細道」に、 |

|

十六日空晴れたればますほの小貝拾はんと種の浜に舟を出す海上七里あり天屋某といふ者割籠さゝ筒(え)などこまやかに認めさせ僕あまた舟に取り載せて追風時の間に吹きつけぬ浜はわづかなる蜑の小家にてわびしき法華寺あり此処に茶を飲み酒をあたゝめて夕くれのさひしさ感に堪たり |

|

とある、敦賀湾内立石崎に近い一漁村である。なおその次に、 |

|

この日のあらまし等栽に筆を執せて寺に残す |

|

とあるその記文が寺にあるとの事であったので一見を乞うた。 |

|

気比の海の気色にめて色のはまのいろに移りてますほの小貝とよみ侍りしは西上人の形見なりけらしされば所の小わらはまで其名を伝へて潮の間をあさり風雅の人の心をなくさむ下官(げかん)とし比思ひ渡りしに此たび武江芭蕉庵桃青巡国の序この浜にまうて侍る同じ舟にさそはれて小貝を拾ひ袂につゝみ盃に打入なんどして彼上人のむかしをもてはやす事になむ

福井洞栽書

小萩散れますほの小貝小盃元禄二巳己仲秋 |

|

とある。等栽なる人の手跡を知らぬので、真偽を分ち難いけれども、自ら洞栽と書し、またますほの小貝の句の奥の細道にある「浪の間や小貝に交る萩のちり」と異なる点など、却って当時をしのばしめるものがある。書はお家流に近いものであったが、さまでの俗字ではなかった。如何にも粗末な軸に仕立ててあったので、こればかりは今少し丁寧に保存するように寺僧に謀った。寺の建築も本堂ばかりはあるいは当時のものであろうとのことであった。庫裡というても百姓家の台所めいた板間の柱には、古い八角時計が逆さに掛けられてチクチク動いていた。 |

|

大正14年(1925年)9月3日、荻原井泉水は本隆寺を訪れて「等栽に筆をとらせて寺に残す」文を書き写している。 |

|

氣比の海のけし□(剥落、きノ字ナラン)にめて色のはまのいろに移りてますほの小貝とよみ侍しは西上人の形見なりけらしされば所の小わらまで其名を傳へてしほの間をあさり風雅の人の心をなぐさむ下官(やつがれ)とし比思ひ渡りしに此たび武江芭蕉庵桃青巡國の序この濱にまうで侍る同じ舟にさそはれて小貝を拾ひ袂つゝみ盃にうち入れなんどし(てノ字書テ消シアリ)彼上人のむかしをもてはやす事になむ

越前洞栽書

小萩散れますほの小貝小盃 桃青 元禄二巳己仲秋

『随筆芭蕉』(種の浜) |

|

昭和32年(1957年)4月29日、金子兜太は船で色ヶ浜へゆく。 |

|

朝川上氏に連れられ、天狗党斬殺の跡――尨大な墓――を見る。周辺の自然の豊かな街。初夏にあふれている。 色ヶ浜へ船でゆく。往時、種ヶ浜という芭蕉の来たところ。ますほの小貝といわれる、小さな貝が採れる。あまりに興味なし。部落は長子相続で、人数を制限しているという。血族婚らしい眼のたにしのようになった人もいる。女は農、男は漁。菜の花盛り。 廃れた屋並の影のみ整然青竹落ち 大阪で飲み、藤原氏と別れる。

『金子兜太戦後俳句日記』 |

|

昭和32年(1957年)10月5日、本隆寺で芭蕉忌繰り上げ法要。高浜虚子は芭蕉の句碑を見ている。立子同行。 |

|

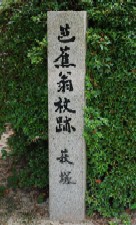

「其日のあらまし、等栽に筆をとらせて寺に殘す。」とあるその等栽の書いたものが、掛地に仕立てゝあつて柱にぶら下つてゐた。それが風の吹く度に柱を打つてゐた。 この普通の人家と變らぬ本隆寺の建物に名殘りを惜しみながら一同は表に出た。其處にある芭蕉の句碑、 小萩ちれますほの小貝小盃 桃青 の前に腰を下して、一同で寫眞を撮つた。 |

|

二村は刈田二枚に三世帯 十月五日 芭蕉の遊びたる色ケ浜に遊ぶ。 芭蕉忌の燭の芯翦る坊が妻 秋風にもし色あらば色ケ浜 十月五日 色ケ浜本隆寺。芭蕉忌法要。 |

| 昭和34年(1959年)、加藤楸邨は色の浜に渡り、本隆寺に泊まった。 |

|

敦賀より海上色の浜に渡り、本隆寺に宿る 三句 木の芽峠か春満月の下けぶる 恋猫の蛸壺がくれ相逢ふも (産小屋は色の浜の女、子を産む時ここに入る) 冴え返るのみ力綱垂るるのみ 芭蕉詠みしますほの小貝を拾ふ 掌にありて遠くはるかに春の貝

『まぼろしの鹿』 |

|

昭和35年(1960年)5月2日、高浜年尾は敦賀ホトトギス会で色ケ浜へ。 |

|

五月二日 敦賀ホトトギス会 気比神社参詣、昼食後 色ケ浜に向ふ 行春の雷とどろきを頭上にす 翔つは鵜か春行く敦賀弯を航く 雨上りたる初夏の日に潮眩し 新緑をそびらに色といふ部落 蛙鳴く僅かな田あり色ケ浜 |

|

昭和39年(1964年)5月7日、星野立子は船で本隆寺へ。 |

|

砂浜に「ますほの小貝」を拾いに出ると、数年前に父と来た時と 同じような思いになって来る。お寺は本堂の修復中で、大分賑やか さがこの閑村にも寄って来ていた。松蝉がよく啼いていた。 |

|

夏潮のまぶし眠たくなりにけり ねむたき目そのまゝつむり旅薄暑 一人子に友達が来ぬ寺薄暑 思ひ出はこの道に消え夏の蝶 竹伐りて土地をひろげて寺が建つ |

|

昭和40年(1965年)4月、山口誓子は本隆寺に句碑を訪ねている。 |

|

敦賀半島の岸を行く道は、常宮までバスが通る。いま半島の奥で原子力発電所を建設中で、そこへ行く道路を拡げているから、それが出来れば、陸路を楽に行けるようになる。 曾良は芭蕉に先んじて種の浜へも来た。病気だというのにそんな寄り道をして、芭蕉のために露払いをしたのだ。曾良は「随行日記」に「クガハナン所」と書いている。陸路は路極めて悪し、と云うのである。 芭蕉はその舟路を「海上七里あり」「追風時のまに吹着ぬ」と書いているが、七里はない。せいぜい三里か。 (中略) 桟橋の道を真直ぐ行くと、本隆寺である。寺にくっつくようにして、芭蕉の句碑がある。 小萩ちれますほの小貝小盃 芭蕉がここに来たときのことは、みずからもすこし「奥の細道」に書き、随行の洞栽にも書かせた。洞栽の書いた真蹟は、寺に伝わっていたが、後に寺を出て転々とし、昭和二十七年に寺へ戻って来た。句碑はそのことを記念して建てられたのだ。句の書は洞栽の筆。 (中略) 芭蕉はこの句を「奥の細道」に載せるときに、 浪の間や小貝にまじる萩の塵 と改めた。 大井川浪に塵なし夏の月 白菊の目に立て見る塵もなし の二句を、まぎらわしいと云って、前の句を「清滝や波に散込む青松葉」と改めた。なるほど改作の方がずっとよくなった。それにしても、ただ「塵なし」という言葉が同じだからと云って、それほど神経を使った芭蕉のことだから、「小萩ちれ」の句を改めたのは当然だ。「浪の間や」となってよくなった。実によくなった。 「浪の間や」で、浪の引いて寄せるまでの、濡れた浜を想い描く。そこにますほの小貝が散らばっている。そしてそれに萩の細かい落花がまじっている。浪の寄せるまでの、その「小貝」と「萩の塵」は印象的である。 萩の落花は鮮紅、ますほの小貝はほのかに紅を帯びている。そこにそういう色の交錯がある。「小萩ちれ」は「小萩」の「小」、「小貝」の「小」、「小盃」の「小」。小が三つ重なって、調べがわずらわしい。

『句碑をたずねて』(奥の細道) |

|

色の濱 北海の清き渚に花水母

『一隅』 |

| 昭和44年(1969年)3月、山口誓子は本隆寺を訪れている。 |

|

本隆寺 吾が知るは雪圍ひせる寺ならず

『不動』 |

| 昭和44年(1969年)9月、加藤楸邨は再び種の浜の本隆寺を訪れる。 |

|

種の浜 虫送り終りうつうつ蝗ども 湾底に蟹は孕むか後の月

『吹越』 |

|

種の浜は、今、色の浜と書き、ところの人は色という。色の浜の「本隆寺」住職夫妻とは古い知合いで、以前にはここに泊めてもらったこともある。庭の 小萩ちれますほの小貝小盃 の碑は今寺に保存されている等栽の書いた文の中にあるもので、「浪の間や」とよく似た発想なので、あるいは原形なのかもしれない。ここを詠んだものでは別に 衣着て浪の間や拾はんいろの月 という句もあったようである。 |