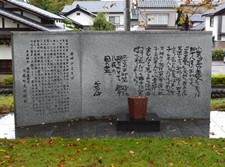

越中八尾観光会館〜碑巡り〜

|

小生の『一本刀土俵入』のお蔦は越中八尾の生れです。『一本刀土俵入』の大詰で茂兵ヱに見送られて利根川近くの取手を立ち去ったお蔦は夫と女の子の三人で八尾におちつき、年々の九月一日風の盆に親子夫婦三人で小原節を楽むだと思うことは、作者である私だけの勝手な空想であるかしら。 お蔦あみ笠背に投げかけて越中八尾の風の盆

長谷川伸 |

|

建碑のことば 長谷川伸、本名伸二郎は横浜に生まれ、昭和38年、79才で世を去るまで、数多くの小説と167篇の戯曲を発表した。なかでも3才で母と生別し、その辛酸の生い立ちを綴ったと言われる「瞼の母」は名高い。八尾町との関わりは、おわら節を愛し、この鄙びた坂の町を訪れたことに始まり、その思い入れは代表作「一本刀土俵入」のヒロインお蔦を八尾の生まれとした事でも知られる所である。 この碑は、親交のあった初代富山県民謡おわら保存会会長川崎順二博士の遺志を継ぎ、生涯市井の人情を愛し、大衆文学に徹した作家長谷川伸と、わが町との心の繋がりの証として、建立するものである。 平成4年 風の盆前夜 |

|

越中八尾おわら保存会初代会長 |

|

明治31年3月14日 生

大正11年春、好者のみで伝えられてきた郷土民謡越中おわら節を永遠の文化として次代にのこさんがため、町内同志と語りおわら研究会を結成、昭和4年に越中おわら保存会と発展的改称をなし、以来30余年にて富山県民謡おわら保存会と改称するもその会長として中心的役割を医師という多忙な日を割き、あるときは私財を投じて尽力してきた。 この間、小杉放庵、長谷川伸、吉井勇、石井潤、歌舞伎界、文楽界関係者等、‥有名な作家、詩人、芸能人と幅広い交際をなし民謡の発展に傾けた情熱はただただ驚嘆に価いし、その精力的な実戦力が今日のおわらの発展あるいは日本民謡の発展に直接結びつけられている最大の要因である。 |

|

実行委員長 福島順二 |

|

昭和二十年二月、加賀路を過ぎて越中に入れ ば、雪いよいよ深くして、流離の感もそれと ともに深し 玻璃窓の曇りわびしく拭きにけり旅ごころもて雪を見るべく 耳につく高志(こし)の訛りの濁(だ)み聲もやうやく馴れて雪は深しも さすらひの寒さ骨に染みぬ高志(こし)の如月雪降りに降り

『寒 行』 |

| 吾もいつか越びとさびぬ雪の夜を八尾の衆と炉端酒酌む |

||

| この町のとりわけひとり善人の秋路笛吹く月夜あかりに |

||

| 山の町秋さびし町屋根の上に石のある町八尾よく見む |

|

この町道諏訪町本通り線は、日本の特色ある優れた道路と認められ「日本の道100選」の1つとして、昭和61年8月に顕彰されたものです。

八尾町 |

|

2005年4月1日、八尾町は富山市・婦中町・大沢野町・大山町・山田村・細入村の富山地域6市町村と合併し、富山市の一部となった。 |