おもかげや姨ひとりなく月の友

|

『大和物語』(第156段)に「我が心慰めかねつ更級や姨捨山に照る月を見て」とある。 |

|

わが心なぐさめかねつさらしなやをばすて山に照る月を見て 此の歌は信濃の國にさらしなの郡にをば捨山といへる山あるなり。むかし人の姪を子にして年来やしなひけるが、母のをば年老いてむつかしかりければ、八月十五日の月くまなくあかゝりけるに、この母をばすかしのぼせて逃げて歸りにけり。たゞ一人山のいたゞきにゐて夜もすがら月を見てながめける歌なり。さすがにおぼつかなかりければ、みそかに立歸りてきゝければ此歌をぞうちながめて泣き居りける。其後この山ををば捨山といふなり。そのさきはかぶり山とぞ申しける。かぶりのこじのやうに似たるとかや。 |

|

戸倉上山田温泉から県道77号長野上田線で山田温泉に向かうと、姨捨駅の標識がある。 |

|

貞亨3年(1686年)4月、大淀三千風は善光寺から姨捨山の麓を通り、句を詠んでいる。 |

|

○卯月四日荒鞍山。園原山を過。又善光寺の如来にいとま乞して。苅萱寺を拜し。義仲の古城兼平が領地。伏屋の里。更科山の陰を通りがてら。 |

|

名勝指定地「名月の里」行ってみると、「名勝指定地説明板(長楽寺地区)」があった。 名称は姨捨(田毎の月)。「姨捨(田毎の月)は、聖山高原を背に善光寺平を一望する標高460mから560mまでに至る面積約25haの景勝地にある棚田である。」と書いてある。 |

|

岩山の上から姨捨の月を見るのだろう。姨捨の月は、大覚寺の大沢の池・石山寺の秋の月に並んで日本三大名月と言われた。 |

|

貞亨5年(1688年)8月11日、芭蕉は名古屋を出発して『更科紀行』の旅に出る。 |

|

昭和11年(1936年)秋、畔上悟友は義仲寺の十六世無名庵主であった小野霞遊を招いて大観月会を開催した。 |

|

延享3年(1746年)5月、鳥酔は姨捨山に登る。 |

|

○登姨捨山 姨石のかたはらに草を敷てしばしば見やれは植さかる田毎の早乙女は鏡臺山にむかひ合かたちを作り代かく馬はさらしな川の流に洗ふ おはすてや伯父は田毎の苗くはり |

|

宝暦13年(1763年)、蝶夢は松島遊覧の途上、姨捨山を訪ねている。 |

|

こゝの庄司官何某は、さる風流のしれものと聞て立より、姨捨山の道の事など尋るに、やがて老たる男に命じて道のしるべさせけり。姨石の陰に一宇の草堂建り。一重・二重・冠・有明などいふ山、前後にめぐり、更科・筑摩の流れ帯のごとく、そこら幾らとなき山田のならべるにうつるをぞ、「田毎の月」とはいふなりと。あはれ爰に日を暮さまほし。 なわしろや田毎にのこる足の跡 |

|

宝暦13年(1763年)4月16日、二日坊は姨捨山で句を詠んでいる。 |

|

姨捨山の観音堂に十三景を詠む。 雨さへ 降りて、殊に古今の哀を催す |

| 姥石に啼て声のあり雨蛙 | 坊 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 捨られた姥もかえたか苔衣 | 凌 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

芭蕉翁面影塚は、松島の「松島やああ松島や松島や」、鹿島の「月はやし梢は雨を待ちながら」と共に「日本三塚」のひとつとというが、「松島やああ松島や松島や」の句碑は知らない。 さて、月は言うまでもなく東から昇る。姨捨山は長楽寺の南にある。月が姨捨山を照らすのは真夜中である。芭蕉は本当に長楽寺から姨捨山の月を見たのだろうか。 |

|

安永9年(1780年)3月19日、蝶夢は木曽路を経て江戸へ旅をする途中、姨捨山を訪ねている。 |

|

十九日、けふは月の名所見るべきに、「空いかゞ」とねんじたりしに、いとよく晴ぬ。猿馬場より更科山に分登る。姨石の上に登りつ。地蔵堂に下り居つ眺望するに、こゝかしこの尾上・谷陰に花の咲ほころび、雉子・鶯のもろ声なる、月すみ渡る秋の夜も思ひかけず。 よしや今姨すつるとも春の山 |

|

天明2年(1782年)6月11日、田上菊舎は姨捨山に登った。 |

|

姨捨山にて、花には花笠の面影を尽し、 月には竹笠の侘姿も亦おかし。善光寺 を拝せしより、此更科の月にひかれてわけ 登るも唯ひとり。比は水無月中のひと日、 入相聞る時なれば、いでそや月を眺めんと、 其まゝ山に仮寝して 姨石をちからに更て月すゞし |

|

天明3年(1783年)8月15日、菅江真澄は姨捨山を訪れている。 |

|

さればにや其むかし捨られし伯母にたぐえてけん、祖母石、姪石、小袋(※「代」+「巾」)石、甥石など侍ると、あないもほゝゑみてをしへたり。

『わがこころ』 |

|

俤塚を拝し、長楽寺に入て捻香稽首しおはりて、姨石に蹴攀して十三景を眺望す。程なく虎杖庵をはじめとして許多の好人来り謁す。 |

|

寛政3年(1791年)4月28日、鶴田卓池は長楽寺を訪れ、芭蕉の句碑を見ている。 |

|

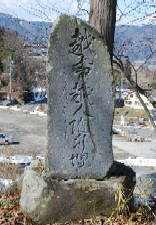

碑有 俤や姨ひとり泣月の友 翁 壱り稲荷山 三里丹波嶋 犀川丹波川トモ云

『奥羽記行』(自筆稿本) |

|

寛政3年(1791年)9月13日、加舎白雄没す。常世田長翠は春秋庵を継承。姥捨山を句に詠んでいる。 |

|

姨山 童のこよひのさらしなや西上人 旅寝をしたひまさに祖翁の 面かけをかなしふ 人かはり月をすかたの秋の山 |

|

寛政5年(1793年)8月25日、田上菊舎は再び姨捨山へ。26日、善光寺に参詣。 |

|

指を折れば、天明二の昔、姨捨山上に旅寝せし頃、風雨の難をたすけられし、傳五郎といへる老の夫婦へ、折からの情を謝せんと、自画賛一葉おくるとて 捨てぬおばへよはひみせうぞ岩に菊 すむや心さらしな郡秋三月

『美濃・信濃行』 |

|

寛政8年(1796年)8月、生方雨什は「芭蕉翁面影塚」を見ている。 |

|

柳居先師のすさミを思ひ合せたり。折しもうしろに人あり。とへば「戸倉なる虎杖庵とゝもにおなじ所の月見んと契り置しが、おそなハりぬればこミちして行也。いざせ給へ」とたのもしげなるに、いざなふ老のあゆみたどたどしく、はるかにへだゝりしをほのよぶ声したひしたひて鳥の塒求るとき、山口に向へば芭蕉翁の碑、 俤や姨ひとり泣月の友 先の松露庵烏明社中いとなミたてゝ深魚の筆。根芝に頭をたれて道の栄へをねぎにける。 |

|

寛政12年(1800年)8月、宮本虎杖らは加舎白雄の句碑を姨捨長楽寺に建てた。 |

|

享和元年(1801年)3月18日、鶴田卓池は井上士朗に随行して江戸を立ち信州へ旅をする。 |

|

姨捨山 桂木のものおもはする芽出哉 |

|

文化6年(1809年)8月15日、小林一茶は姨捨山に登る。 |

|

久しく願ひけるに、北国日和定めなくて、おもひはたさざるに、今年文化六年八月十五日、同行二人姨捨山に登る事を得たり。 |

|

文化11年(1814年)4月28日、伊能忠敬は姨捨の長楽寺に立ち寄って、芭蕉の句碑を見ている。 |

|

文化14年(1817年)8月15日、中村碓嶺は虎杖庵を訪れ、姨捨山で観月。『さらしな記行』 天保3年(1832年)、小林葛古は長楽寺を訪れ、句碑を見ているようである。 |

|

観音堂別当法(ママ)光院長楽寺とて月を賞すべきには可然(しかるべき)堂内なり。なれどもあまり立派にて「なぐさめかねし」とある古歌の本意には背けり。をしいかな。 |

| あひにあひぬをば捨山に秋の月 | 宗祇 |

|||||||||

| 俤や姨ひとり泣月の友 | ばせを |

|||||||||

| 姨捨や月をむかしの鏡ミなる | 白雄 |

|||||||||

| 姨捨の山の月かげあはれさにうしろにおひてかへる迄見む | 四方歌垣 |

|

『五智まうで』 |

|

長楽寺を下っていくと、今度は「名勝指定地説明板(四十八枚田地区)」があった。 「四十八枚田は、姨捨の棚田の中でもっとも早く成立したとされ、『田毎の月』という呼び名も、もともと四十八枚田に映った月を指すといわれます。」と書いてある。 明治19年(1886年)、野口有柳は素竹と姨捨に遊ぶ。 |

|

姨捨山 捨てられて見たし浮世の外の月

『寒山落木』(明治二十三年 抹消句) |

|

大正15年(1926年)9月25日、荻原井泉水は「『更科紀行』の跡」を訪ね、「田毎の月」のことを書いている。 |

|

姨捨の月を田毎の月とも称するのは、このだんだんの田の一つ一つに月が映るのを賞したものだという。尤も、名月の頃には田に稲があるが、昔は殊更に刈取って、水をたたえて月を映したものだそうな、当地は八幡神宮寺別当の所轄で、年貢などは念頭におかなかったためであろうとの住職の話だけれども、それが事実ならば、ずい分不生産的なことをした訳である。

『随筆芭蕉』(姨捨山に来て) |

|

昭和12年(1937年)9月8日、与謝野晶子は戸倉上山田温泉に泊まり、翌9日に長楽寺を訪れている。 |

|

更科の田毎の月を千曲川あはせて流るたとへて云へば

『白桜集』(千曲川) |

|

昭和42年(1967年)、山口誓子は姨捨を訪れている。 |

|

姨 捨 姨捨へせり上り來し青棚田

『一隅』 |