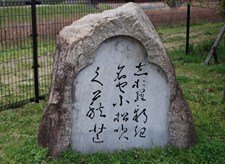

「くれは水辺公園」〜【冬の広場】〜

|

貞享3年(1686年)、芭蕉43歳の作。季語「雪丸げ」で冬。芭蕉の俳文「雪丸げ」を収める『花鱠』(若人撰)等に出典する。「君」は芭蕉とともに雪月花の風情を愛する文人の意で、『花鱠』の前書から曾良のこと。曾良は本名岩波庄右衛門正字、後に河合氏の養子となり、惣五郎と称す。貞亨初年頃、芭蕉に入門。芭蕉庵近くに住み、薪水の労を助けた。後に芭蕉の『鹿島紀行』の旅や『おくのほそ道』の旅に同行している。「雪まるげ」は、雪まろげ・雪こがし、などともいい、雪をまるめころがす子供の遊び。庵住生活の芭蕉をわざわざ雪の日に訪れるという。そんな風狂を愛する親しい友の来訪に、芭蕉の喜びにはずんだ気持や、童心かえり雪に興じる姿がうかがえる。 句意は「君は囲炉裏の火を焚いてよくおいでなされた。炉の火を焚いて温まっていてくれ。これから私はよい物を作って君に見せてあげよう。庭の雪で大きな雪丸げを作ってね。」 |

|

「雪の夜訪ねてきてくれた君へのもてなしによいものを見せてあげよう。君は炉にどんどん火を焚たいてくれ。ひとつ私は庭先の雪で雪丸げをこしらえて見せよう」の意。 雪の中を訪われて喜びにはずんだ気持が、まさに語りかけるような口調となって流れ出ている。「君火を焚け」という字余りはこの口調を生かすはたらきをしているもので、『笈日記』の形はこの流動感をまったく殺してしまうようである。 『花鱠』(天保五年・若人撰)に真蹟を模刻して掲出。句文『雪の薄』・『続深川集』にも所収。『雪丸げ』(元文二年成・天明三年曾良編)は、右の句文にちなむ書であるが、下五「雪まろげ」とある。句は『続虚栗』(貞亨四年十一月刊・其角編)に初出、「対友人」と前書して、下五「雪まるげ」とあり、『泊船集』(「対友人」と前書)には「雪丸ケ」と表記する。『若水』・『乞食曩』にも所出。『笈日記』(草庵をとぶらへる人に対して)と前書)・『蕉翁句集』には「君火たけ能物見せん雪丸」とある。年代は出典より見て、貞享四年以前、ただし四年は『笈の小文』の旅中なので、三年ごろの作。『蕉翁句集』にも三年とする。 |

|

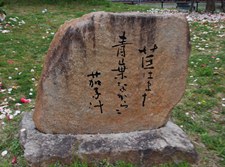

寛文6年(1666年)、芭蕉23歳の作。季語「雪」で冬。 芭蕉が宗房と号していた青年期の作。僧慈円の「わが恋は松を時雨の染めかねて真葛が原に風さわぐなり」の歌が芭蕉の心にあって、「松」に「待つ」を掛け、雪を待つ意味を表している。「時雨」は初冬から降る冷雨のことで、連歌和歌の世界では木々を紅葉させるものとされてきた。 (句意)多くの木々を鮮やかな紅葉に染める時雨も、降ったり止んだりして松の色を染めかねている。それをもどかし思って、松が雪化粧でもしたいと待っていると、折から雪が降ってきて緑を一気に白に変えたのであろう。 |

|

草庵に桃桜あり、門人に其角嵐雪あり 両の手に桃と桜や草の餅 |

|

元禄7年(1694年)5月中旬、芭蕉は島田宿の俳人塚本如舟邸に滞在。世話になった如舟に対する挨拶の句。 |