私の旅日記〜2012年〜

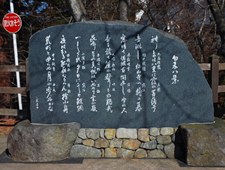

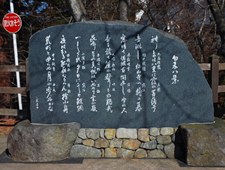

勿来の関跡〜勿来八景句碑〜

6年ぶりに勿来の関跡に立ち寄ってみた。

勿来の関跡に「勿来八景句碑」があった。

勿来八景

大高朝霞 立圃

|

|

神とやは八重に霞の菩薩号

|

|

関田晩鐘 露沾

|

|

音淋し松山寺の蟾の暮

|

|

湯嶽晴雪 沾國

|

|

窓晴て佐波古間近し雪の尺

|

|

大嶋夜雨 昨非

|

|

香を焼て 簾の声も 水鳥哉

|

|

平潟帰帆 沾梅

|

|

昆布とりの真帆はいぬめり雲の嶺

|

|

小濱夕照 露沾

|

|

一しくれ夕日の干やすや鰈網

|

|

佐糠落雁 等躬

|

|

夜は分る孤雁なるらん捨小舟

|

|

中田秋月 由之

|

|

荒町を曲らぬ月の歩みかな

|

平成21年(2009年)8月、いわき市南部地区中心市街地活性化協議会建立。

勿来八景句碑建立について

鎌倉時代から江戸時代にかけて、文人達の間では、中国の「瀟湘八景」に倣い、一地域の風光明媚な場所八箇所を選び、これを詩歌で称えることが盛んに行われた。

博多八景、近江八景、金沢八景等が著名な八景であるが、これらはいずれもが、その地域内に八景を包摂している。

ここ勿来の地においても、江戸時代の俳人内藤露沾は、誹諧をもって、八景を選んだ。すなわち、大高朝霞、関田晩鐘、湯嶽晴雪、大嶋夜雨、平潟帰帆、小濱夕照、佐糠落雁、中田秋月の八箇所である。

大高八景(露沾俳諧集)と称されたこれらの景観は、旧大高村を越え、現在の勿来地域に広く分布している。

このことから、私たちは、瀟湘以来の先例に倣い、これを勿来八景と呼びかえ、ここに全八句を刻んだ句碑を建立し、昔日の面影を残す郷土のすばらしい景観を後世に伝えることとした。

○選者 内藤露沾について

内藤露沾(1655〜1733年)は、俳諸大名として知られる磐城平藩主、内藤義概(俳号風虎)の子であり、次代藩主として、江戸の藩邸に暮らしていたが、 藩主に就かずして、 元禄8年(1695年)、40歳で磐城平に下向した内藤義英である。

初め、俳詣を西山宗因に師事し、後に、松尾芭蕉と親交を深め、その庇護者として活躍、多くの門弟も育てた。

代表作として芭蕉への饒別句「時は冬吉野をこめん旅のつと」 がある。

磐城平に隠遊後は、領内外各地を巡り、句会などを催した。勿来の切通しによせて、

「笠匂へ桃咲関の切通し」の句を詠んでいる。

「私の旅日記」〜2012年〜に戻る