今年の旅日記

法圓寺〜碑巡り〜

桑折駅から県道353号国見福島線(奥州街道)に出る。

「奥州桑折宿北町ふれあい館」があった。

法圓寺へ。

朝日山法圓寺

真言宗豊山派の寺である。

元禄9年(1696年)、天野桃隣は『奥の細道』の跡をたどる旅の帰途で桑折の田村不碩宅に足を休めている。

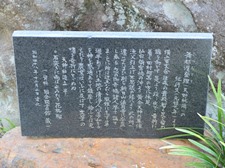

舞都遅登理(天野桃隣)の紀行文(元禄9年)より

横二百丈余往来の貴賤暫く足を留め膽を動かす是より段々出でゝ桑折に着く田村何某の方に休足

仙台領宮嶋の沖より黄金天神の尊像漁父引上げ不思議の縁により此の所へ遷らせたまひ則ち朝日山法円寺に安置し奉る忽の御奇矯諸人挙て詣すまこと所は辺土ながら風雅に志す輩過半ありげに土地清浄人心柔和なるを神も感通ありて鎮座し給ふとは見えたり農業はいふに及ず文筆の嗜桑折にとゞめぬ

天神社造立半

○石突きに雨は止みたり花柘榴

(資料 国会図書館蔵)

昭和48年(1973年)12月2日、建立。

「黄金天神の尊像」は今でも法圓寺諸尊のひとつとして祀られている。

正徳3年(1713年)、沢露川は門人燕説を伴い佐藤馬耳に招かれ欖翠軒を訪れている。

田植塚

享保4年(1719年)5月12日、佐藤馬耳建立。『俳諧田植塚』刊行。

朝日山法圓寺圖

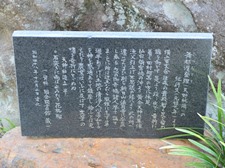

田植塚記

ミちのく伊達桑折の里朝日山法圓寺の田植塚ははせを一とせ奥羽の抖薮に風流のはしめや奥の田うへ哥と事捨給ひし真跡を土中に埋んて霊魂を祀る也けり於呼馬耳子ハ丸額のむかしより風雅を好ミやゝふて付合の味をしるに随て故翁の正風をしたひ今の流行におくれすそこらの僧俗を駈立て月々の興行をすゝめ花紅葉の衾にふれては一句の手向草に誹永く諧久しき事を祈るさるは昌黎か作りて其功徳を仰くの類ひにひとしきか今年野僧か再遊の杖をとらへて供養の法席をひらきこれか記を乞ふ其金鉄の厚心辞するに道なし後の連衆も耳子か信を続て誹諧の邪路におちいらすんは今日碑を建るの志にそ無かしとおつおつ筆を取て其大概を記すものならし

享保四己亥五月十二日 雲水無外坊燕説謹誌

田植塚の右手に馬耳の句碑があった。

釜ふいて閑々無事や年の暮れ

昭和56年(1981年)、桑折町文化財保存会建立。

左手に不碩の句碑があった。

咲つめて是も悔あり花葵

昭和56年(1981年)、桑折町文化財保存会建立。

不碩の子孫だという人がいて、色々説明していただいた。

境内の片隅に富安風生の句碑があった。

美ちのくの伊達の郡の春田かな

昭和54年(1979年)2月22日、永眠。享年93歳。

平成15年(2003年)5月11日、法圓寺第二十世好久代齋藤謙建立。

三谷貞雄の句碑

黄鶴棲亡きみちのくの温め酒

三谷貞雄は富安風生に師事。長年風生の秘書を勤める。

平成15年(2003年)5月11日、法圓寺第二十世好久代齋藤謙建立。

平成18年(2006年)6月12日、永眠。享年98歳。

大安寺へ。

今年の旅日記に戻る