今年の旅日記

正宗寺〜子規堂〜

松山市末広に正宗寺という寺がある。

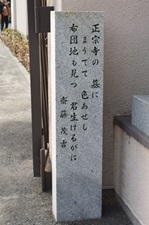

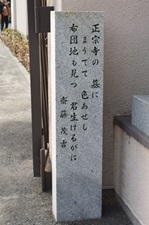

山門右の石柱に斎藤茂吉の歌が刻まれていた。

正宗寺の墓にまうでて色あせし布団地も見つ君生けるがに

大正10年(1921年)3月20日、斎藤茂吉は正宗寺を訪れ、道後温泉に1泊している。

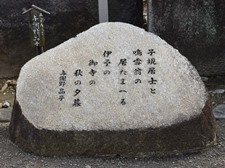

山門左の石柱に与謝野晶子の歌が刻まれていた。

子規居士と鳴雪翁の居たまへる伊予の御寺の秋の夕暮

『与謝野晶子全集』(第6巻)「緑階春雨」収録の歌。

正宗寺本堂

天龍山 別格 正宗禪寺

その昔松山城天守閣の余材で建立

寛永12年、桑名藩主久松定行が松山に移って松山城を五層六重の天守閣から三層四重に改装後、城代家老・奥平氏の尽力により、その余材で当正宗寺を建立する。

妙心寺派の禅僧密山演静禅師を開山として迎える。有名な高僧白隠禅師も若い頃修業をしたと伝えらえている。また第十六世住職釈仏海禅師は一宿と号し、子規とは子供の頃からの文学仲間であった。子規にとっては、正岡家の菩提寺でもあり縁も深く、学生時代からの親友夏目漱石とともに寺の句会に度々訪れている。

名月や寺の二階の瓦頭口

朝寒やたのもとひびく内玄関

本堂の前に「千代の富士の記念碑」があった。

秋晴れて両国橋の高さかな

明治28年(1895年)、子規が秋場所を詠んだ句。

『子規全集』(第二巻)「寒山落木 巻四」(秋 秋時候雑)に所収。

1045勝、前人未到の記録を成し遂げた五十八代横綱千代の富士貢、現九重親方。ここにその栄誉をたたえ 現役時代から親交のあった正宗寺第二十世住職により、子規の句をそえ、記念し建立する。

土台は土俵になっていたようだ。

本堂の手前左手に子規の句碑があった。

朝寒やたのもとひゞく内玄関

出典は『散策集』。

愚陀佛庵に漱石と同居していた子規が明治28年10月7日、今出の村上霽月を訪れる途中、住職で俳人の一宿和尚を誘うため正宗寺へ立ちより、案内を乞うた時の趣をそのまま句にした。句碑の文字は『散策集』の筆蹟を拡大。

松山市教育委員会

『俳句の里 松山』

『子規全集』(第二巻)「寒山落木 巻四」(秋 朝寒)に「正宗寺一宿を訪ふ」として所収。

正宗寺といふのは松山の末廣町といふ所にある禪寺である。此處には現在子規堂といふ建物がある。そこには子規の埋髪塔、鳴雪の髭塚等がある。今はそれらのために俳諧巡禮の札所と言つたやうなものになつてゐる。その正宗寺には現在京都妙本寺の長老の一人である釋佛海といふ人が其頃ゐた。其時分はまだ若い坊さんで、一宿と號して俳句も作り、松風會員の仲間であつた。私も同席して一緒に俳句を作つたこともあつた。此の一宿を、或る日子規が訪ねた時分に、正宗寺の庫裏の内玄關で「頼のもう」と言つた、其聲ががあんと響いた、といふ句である。此句も現在の正宗寺の玄關の這入口の丸い石に刻まれてをる。これも正宗寺の俳蹟の一つになつてをる。因みに、その子規が訪ねた頃の正宗寺は燒けてしまつた。久しく假建築のまゝであつたが、現在の住職の盡力で淨財を集めて昨年であつたか其再建が成就したのであつた。

子規と野球の碑

正岡子規は、わが国野球草創期に選手として活躍、明治20年代はじめて松山の地にこれを伝えた。最も早くベースボールの技術、規則を訳述解説し、その妙味を強調してひろく世に推奨、「野球」の名付け親と称される。また短歌、俳句、小説など文学の題材に初めてこれを取り入れた。実に子規はわが球界の先駆者であり、普及振興の功労者である。

打ちはづす球キャチャーの手に在りて

ベースを人の行きがてにする

今やかの三つのベースに人満ちて

そゞろの胸の打ち騒ぐかな

(明治31年ベースボールの9首のうち)

ベースボールの歌(9首のうちの2首)は新聞「日本」に明治31年5月24日発表。

若き日の子規はスポーツマンで野球に熱中して「ベースボールほど愉快にみちたる戦争は他になかるべし」と書き残している。(明治21年「筆任せ」)

松山市教育委員会

『俳句の里 松山』

「坊ちゃん列車」の前に夏目漱石の像があった。

『坊つちやん』を書いた人

停車場はすぐ知れた。切符も訳なく買った。乗り込んで見るとマッチ箱の様な汽車だ。ごろごろと五分許り動いたと思ったら、もう降りなければならない、道理で切符が安いと思った。たった三銭である。

小説『坊つちやん』より

昭和21年(1946年)11月、正宗寺でホトトギス600号記念会。席上、虚子の句碑建立のことが決まる。

笹啼が初音になりし頃のこと

九月八日 昨年松山正宗寺に於ける『ホトトギス』六百号記

念会席上に『ホトトギス』を創刊したる柳原極堂もありし。

同寺に建つる句碑の句を徴されて。

虚子の句碑

子規の中の川の家が、末広町一丁目の正宗寺内に復元され、戦後再建された。それが子規堂だ。勉強部屋も附いている。

正宗寺の玄関の前に子規の句碑がある。低い自然石。

朝寒やたのもとひびく内玄関

「頼もう」と内に声を掛けたのだ。句はこの寺で詠まれた。昭和二十八年建立。

墓地の入口に子規の埋髪塔があって、子規の横顔が彫られている。郵便切手になったあの横顔だ。それを下村為山が描いた。明治三十七年の建立だからこれは古い。

今年の旅日記に戻る