今年の旅日記

齋藤茂吉記念館〜「みゆき公園」〜

上山市北町弁天のJR茂吉記念館前駅前に「みゆき公園」がある。

「みゆき公園」に齋藤茂吉の歌碑があった。

ゆふされば大根の葉にふるしぐれいたく寂しく降りにけるかも

『あらたま』所収。

大正3年(1914年)の歌。

昭和49年(1974年)11月3日、齋藤茂吉記念館開館7周年記念に上山市建立。

44番目の茂吉歌碑である。

環翠亭

この建物は、明治14年10月1日東北・北海道巡幸の明治天皇の御小休所として設けられた建物を復元したものです。

当時この丘陵一帯は、松・樟(くすのき)などの苗木を山形県内各地の山林に供給する樹苗園だったが、明治天皇が訪れになった折「養苗園」と命名しました。

ここは、蔵王山系から発する最上川の支流須川の河畔で、蔵王連峰(熊野岳・刈田岳・地蔵岳・瀧山(りゅうざん)など)の眺望にすぐれていたことから、この地に御小休所が設けられました。

この恵まれた風光、環境にちなんで、後年「環翠亭」と名づけられ、句会・茶会などに広く利用されたが、戦後、建物の老朽化に伴い一旦解体し、昭和57年春、上山市が当時そのままに復元しました。

齋藤茂吉は、昭和20年4月、ここから約2キロメートル北東の郷里金瓶(かなかめ)で疎開生活をおくっていた頃、度々この地に足を運び、心を癒しました。

昭和二十年四月十四日より、金瓶村齋藤十右衛門方に移り住

む。をりをりの歌

かへるでの赤芽萌えたつ頃となりわが犢鼻褌(たふさぎ)をみづから洗ふ

藏王山その全けきを大君は明治十四年あふぎたまひき

夏されば雪消わたりて高高とあかがねいろの蔵王の山

『小園』

箱根山荘の勉強部屋

大正11年齋藤茂吉の義父紀一が箱根強羅土地会社の温泉付別荘の分譲をうけ、主として齋藤家の避暑のために利用された。

茂吉は昭和10年以降、毎年7月末から9月始めまでの夏をこの山荘にこもり、歌集の編集や原稿の執筆などを集中的に為している。

とくに昭和13年の夏は、岩波新書「万葉秀歌」上・下2冊の原稿を約1ヶ月で完成させた。このころ家族の人数が増え、利用がひんぱんになってくると、独立した書斎の必要を痛感し、昭和14年夏、山荘の北側に建築を計画、その年の秋までに完成した。

木造瓦葺平屋建で、4畳半(食堂兼客室)、6畳(書斎と寝室)と便所など8坪(26.2平方メートル)ほどの書斎である。

茂吉は、これを「勉強部屋」「新宅」などと称し、昭和15年から19年、疎開から帰京後の23年から25年までの通算8年の夏をこの「勉強部屋」に篭居し、とくに「作歌四十年」などを、昭和17年から19年の夏までに完成させている。

戦後は次男宗吉(北杜夫)が炊事を引き受け、歌集「小園」「白き山」の浄書・編集などにあたった。

昭和54年、齋藤家の山荘改築の際にこの離れの勉強部屋を当地に移築し、その後上屋をかけて、茂吉のぼう大な業績の一端を生み出した建物を記念として残したものである。

「みゆき公園」に齋藤茂吉記念館がある。

昭和43年(1968年)9月1日、開館。

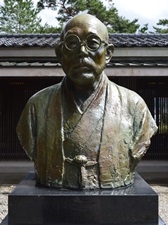

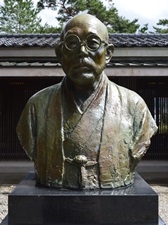

記念館入り口の齋藤茂吉先生像

昭和56年(1981年)4月、上山市建立。

齋藤茂吉先生は明治15年(1882年)当市金瓶の農守谷家に生まれ、東京の青山脳病院長斎藤紀一の跡を継いだ。特に歌人として秀で、その研究業績により日本学士院賞と文化勲章を受けた。昭和20年の郷里疎開中はもとより生涯にわたって深くこの景勝の地を愛していた。同28年(1953年)東京に永眠。享年71。

内部は撮影禁止。

「みゆき公園」

齋藤茂吉の歌碑

あしびきのやまこがらしのゆく寒さ鴉のこゑはいよよ遠しも

『あらたま』所収。

大正4年(1915年)の歌。

昭和57年(1982年)5月13日、上山市建立。

68番目の茂吉歌碑である。

島木赤彦の歌碑

わが庭の柿の葉硬くなりにけり土用の風の吹く音聞けば

昭和57年(1982年)5月13日、齋藤茂吉生誕百年記念に建立。

伊藤左千夫の歌碑

わかやとの軒の高葦霜かれて くもりにたてり葉のおともせず

昭和57年(1982年)5月13日、齋藤茂吉生誕百年記念に建立。

今年の旅日記に戻る