私の旅日記〜2015年〜

史跡料亭花月〜去来の句碑〜

長崎市丸山町に「史跡料亭 花月」(HP)がある。

「史跡料亭 花月」

「山陽先生故縁之處」である。

県指定史跡 花月

寛永19年(1642年)、それまで市中に散在していた遊女屋が一ヶ所に集められ、官許の遊里として丸山町、寄合町が形成された。引田屋もこの頃の創立といわれる。花月は、文政元年(1818年)頃にこの引田屋の庭園内につくられた茶屋の名称であり、長崎奉行の巡視の際には、休憩所となった。

この地は、向井去来や太田蜀山人、頼山陽といった文人墨客や、多くの志士などが訪れたことが知られ、また、端唄春雨もここで生まれた。

明治12年(1879年)の丸山の大火で花月は類焼したが、花月の名称は、引田屋の建物の一部に移され、庭園、建物とともに料亭「花月」として継承されている。

長崎市教育委員会

大正14年(1925年)11月、斎藤茂吉は長崎に赴いた。

丸山の夜のとほりを素通りし花月のまへにわれは佇む

『ともしび』

昭和2年(1927年)、山口誓子は「花月」を訪れている。

長崎丸山の花月へは、昭和二年に来たことがある。通された部屋に大きな屏風が立っていた。屏風には甲比丹(カピタン)の遊興が描いてあった。甲比丹は長崎在留のオランダ商館長だ。

そこでシッポク料理を食べた。

三十何年振りに花月に来て見ると、花月の前が広くなったようで、いすずの大型のバスが二台駐車している。佐世保から客を運んで来て、夜の史蹟見学をするバスらしい。

花月は鉄筋コンクリートの拡張工事中だった。入って、庭を歩き、庭の見える二階の広間に通り、前に甲比丹遊興の屏風を見た部屋にも行って見た。昔のままだった。私を歓待して、酔うて紅くなった田中彦影の顔が蘇って来た。

昭和27年(1952年)5月23日、水原秋桜子は「花月」を訪れている。

丸山、花月にて 三句

高杉晋作写し絵あせぬ夏のれん

噴水や元青楼の鯉の水

絃歌湧く一間は葭戸灯りけり

『残鐘』

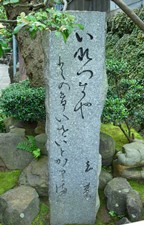

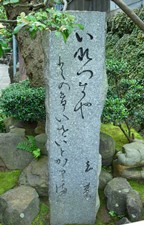

玄関の先に向井去来の句碑があった。

いなつまやとのけいせいとかりまくら

(いなづまやどの傾城とかり枕)

出典は『続有磯海』。

『去來發句集』には「長崎丸山にて」と前書きがある。

昭和28年(1953年)、去来二百五十年祭に丸山寄合花街が建立。

昭和30年(1955年)5月18日、花月で句会。高浜虚子は去来の句碑を見ている。

五月十八日。長崎の警察本部長、夏目義明東道。雲仙越。ゴルフ場休憩。小濱通過。

長崎、桃太郎泊り。丸山、花月にて句會。立子出席。遅れて出席。一昨年、去來二百五十年祭の時、病氣不參の詫び。市長より記念品。丸山といふは昔遊里の地。去來の句碑あり。

稲妻やどのけいせいとかりまくら 去來

「詫びの旅」

山口誓子は去来の句碑を見ている。

辞して門を出ると、柵で囲うて、去来の句碑が立っている。御影石の角柱。

いなづまやどのけいせいとかりまくら

元禄十一年、去来は、長崎へ最後の帰郷をした。そのとき「後麿山賦」を書いた。

近い山寺に月詣でをする長崎の遊女達が「はかなき世をちぎりわびて、もろともに苔の下になどといのりおもへらん人も有べし」などと書いている。そして

いなづまやどの傾城とかりまくら

の句を添えている。

句碑は、去来の二百五十年祭のあった昭和二十八年に建立された。

私の旅日記〜2015年〜に戻る