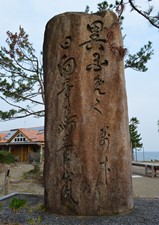

青島神社〜若山牧水の歌碑〜

|

平成15年(2003年)10月、宮崎市で開催された九州地区現代俳句大会の折、現代俳句の巨匠金子兜太氏が、ここ青島に於いて詠んだ1句である。 青島を囲む奇岩「鬼の洗濯板」を洗う黒潮の彼方に、兜太の鋭敏な生き物感覚が潮を吹く鯨を見たのだ。 なお、副碑の英訳句はアメリカの気鋭の芸術家ケイト・バン・ホーテン女史によるものである。 |

|

明治40年7月、早稲田大学在学中(22歳)に青島を訪れたときの作である。 |

|

『若山牧水歌碑インデックス』(榎本尚美、榎本篁子著)によれば、全国で125番目の牧水碑である。 |

|

温情政治家として知られた自由民主党副総裁大野伴睦先生は萬木の俳號でも有名である 偶々先生が来島のみぎり吟じられたものをこの句碑によって永く記念とする |

|

昭和三十四年十月二十五日、宮崎市青島に建つ。三十四年の春、参議院選挙で、全国遊説中、寸暇をみて友人川野芳満代議士の案内で青島を見たとき吟じられたものである。それが十月川野氏の肝いりで青島の入口に句碑となった。句の青嵐のせいでもあるまいが除幕式には大変な嵐であったといわれている。 |

|

大正10年(1921年)1月3日、斎藤茂吉は青島を訪れている。 |

|

一月三日。午後三時青島につき、廣瀬旅館投宿、第五高等學校 教師ポーター(五十四歳)滞在しゐる 打寄する浪は寂しく南なる樹々ぞ生ひたるかげふかきまで 青島の木立を見ればかなしかる南の洋(うみ)のしげりおもほゆ 南より流れわたれる種子(たね)ひとつわが遠き代のことすぬばしむ 青島に一夜やどりてひむがしのくれなゐ見たりわが遠き代や |

|

昭和5年(1930年)9月30日、種田山頭火は青島を見物している。 |

|

青島を見物した、檳榔樹が何となく弱々しく、そして浜万年青がいかにも生々してゐたのが印象として残つてゐる、島の井戸――青島神社境内――の水を飲んだが、塩気らしいものが感じられなかつた――その水の味もまた忘れえぬものである。 久しぶりに海を見た、果もない大洋のかなたから押し寄せて砕けて、白い波を眺めるのも悪くなかつた(宮崎の宿では毎夜波音が枕にまで響いた、私は海の動揺よりも山の閑寂を愛するやうになつてゐる)。 青島即事 ・白浪おしよせてくる虫の声 |

|

御祭神 |

|

天津日高彦火火出見命(あまつひこひこほほでみのみこと) 豊 玉 姫 命(とよたまひめのみこと) 塩 筒 大 神(しおづつのおおかみ) |

|

御由緒 |

|

彦火火出見命が海宮からお帰りのときの御住居の跡として三神をお祀りしたと伝えられている。始めてお祀りした年代ははっきりしていないが、日向土産という国司巡視記に嵯峨天皇の御宇(約1,179年前)奉崇青島大明神と書いてあったといわれる。文亀(室町時代約488年前)以後は藩主伊東家の崇敬が厚く、御社殿の改築や境内の保護に万全を尽され、明治以降は国内絶無の熱帯植物繁茂の境内を訪れる人が多く、縁結び、安産、航海、交通安全の神として、益々神威が輝くようになった。 |

|

日向青島 春光や蒲葵(びろう)樹林の御幸道 ばりばりと蒲葵落葉をふみ出る

「天の川」 |