私の旅日記〜2013年〜

西運寺〜美濃派俳諧水上道場址〜

北方町北方に西運寺という寺がある。

「史跡 美濃派俳諧水上道場址」である。

美濃派俳諧水上道場跡 附句碑

【県指定重要文化財】

芭蕉翁の正風を継承した美濃派獅子門第三世蘆元坊・第四世五竹坊がその子弟を指導したところであり、境内には歴世道統宗匠の卵塔が建ちならぶ。

ここに道統歴代の卵塔を建て正風俳諧句吟の道場としたのは五竹坊の発願によるものであり、その建設のため全国の同好の者に喜捨を仰いだ。生前に志成らず第七世雨岡庵古梁坊に至って五竹坊の素志が成就し、文化4年(1807年)10月12日芭蕉正忌の日にその供養を営んだ。 連塔はもと境内の西北にあったが、明治24年(1891年)の震災により諸堂大破したので、明治32年(1899年)10月現在の地に移した。

北方町教育委員会

北方町文化財保護協会

西運寺

岐阜県史跡

美濃派俳諧水上道場跡

芭蕉十哲(十人の愛弟子)の一人で美濃派俳諧開祖各務支考の愛弟子第三世蘆元坊と、その弟子第四世五竹坊は共に北方町で生まれて、正風道統(芭蕉の俳句の作風をつたえた系統)を継承した。

蘆元坊は師支考の意志を継いで、北陸、関西、九州にかけて行脚を重ね、美濃派の拡充に努めた。また第四世五竹坊は、ここに住んで子弟を指導した。道統歴代の卵塔(卵型をした石塔)を建て、正風俳諧句吟の道場にしようと志をたて、全国の同好の者に寄進を仰いだが、生前に志を遂げることはできず、文化4年(1807年)第七世雨岡庵古梁坊の時に至って、ようやく願いを成就することができた。同年10月12日の芭蕉命日にはその供養を営んだが、会に列席する者や文書を寄せる者は全国に及び、これを集めて『連塔集』とした。

美濃派は、五竹坊の死後「再和派(北方派)」と「以哉派」に分裂し、以後「再和派」は佐々木森々庵・渡辺一楽庵として現在まで続いている。

連塔はもと境内の西方に、草庵は西北にあった。明治24年(1891年)の震災に諸堂が大破したので、明治32年(1899年)10月今の地に移した。

北方町教育委員会

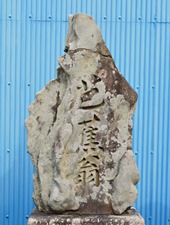

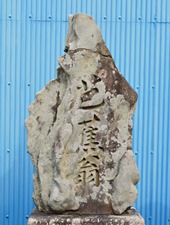

正面に元祖「芭蕉翁」の碑

碑陰に芭蕉の句が刻まれている

けふはかりひとも年寄れ初しくれ

出典は『韻塞』。

元禄5年(1692年)10月3日、赤坂彦根藩邸中屋敷で開かれた五吟歌仙の発句。

文化4年(1807年)10月12日、第七世雨岡庵古梁坊建立。

右に二祖「梅花佛」の碑

碑陰に支考の句が刻まれている

野に咲けハ野に名を得たり梅の花

左に三祖「蘆元法師」の碑

鶯にとはるゝまてそかさり竹

「梅花佛」の右に四世「帰童仙」の碑

宵の雨の道も乾くや桃の花

「帰童仙」は五竹坊の別号。

「蘆元法師」の左に五世「朧庵」の碑

動かねは動かて涼し蓮の露

「朧庵」は河村再和坊の別号。

天明6年(1786年)1月7日、61歳で没。

「帰童仙」の右に六世「森々庵主」の碑

比叡もけふ雲なき空や更衣

寛政10年(1798年)4月3日、65歳で没。

以上の6基を第七世雨岡庵古梁坊が建立したものと思われる。

美濃国本巣郡北方の里、西運寺に祖翁をはじめ歴代の卵塔を建列ね、近き辺りに草庵を結びて会林とし、風雅にやつれ来れる旅人には椎の葉に盛る糧を与へ、そこに足をも休めしめんとは帰童老師の発願にして自他国の連衆に其事を告げ喜捨の料を乞ひ請て信の一字を共にせんとなり。されど寿算限りありて、終に空しく過されしを朧森之両師も其志を継れしかど、幾程なくて帰寂ありけり。

『連塔集』

「朧庵」の左に七世「雨岡庵」の碑

あけほのや雲おさまりて山櫻

雨岡庵は美濃池田郡六之井の人。

文化8年(1811年)5月20日、68歳で没。

以下、廿一世「徐庵」まで代々道統を継いだ者が、前宗匠の碑を建立。

一部は省略。

十三世「魯松庵」の碑

聞きなほす聲なかりけり杜宇

十四世「耕月菴」の碑

降り初めし峯を忘れず殘る雪

安政6年(1859年)、耕月庵社中として草庵を再建。

明治4年(1871年)2月16日、耕月庵は61歳で没。

十六世「曙庵」の碑

花ならは散るへき鐘を夕紅葉

明治39年(1906年)5月24日、曙庵は77歳で没。

明治44年(1911年)5月9日、河東碧梧桐は西運寺に立寄っている。

途中、北方の西運寺に立寄って、支考の墓を展する。西運寺はいわゆる美濃派の宗匠の菩提所であって、歴代の墓所がある。通俗に俳諧御坊ともいうそうだ。支考の墓以外、蘆元坊、帰童仙なども、芭蕉の碑を真中にして左右に並んでおる。支考の墓碑は山県にある自ら営んだものと全く同型のもので、没年月の「宝永八辛卯八月十六日亡名」も同轍を踏んでおる。ただ裏面には「野に咲けば野に名を得たり梅の花」の一句が刻んであるのが違っておるのみだ。この墓碑では参考にならぬという。「阿難話」に東花坊自述という「終焉記」なるものがあるのを見ても、冒頭に、

今年は宝永辛卯の秋なりけり東花坊みづから終焉の記を作りて筆を捨てゝ往生す此日は八月十六日也

とある。こは支考が仮死の日であって、言わば文章の上の没年月である。真の没年月は、同じ「阿難話」に記された、

享保己酉の春の頃より疝痛の病になやみ出入三年の煩にて終に享保辛亥の如月七日齢六十七歳にして本土美濃の獅子庵に於て黄泉の客となれり門人遺言にまかせて黄山の西の岡に葬り遺骨梅泉庵の鑑塔におさむ

享保辛亥は十六年なり

によって、衆説享保十六年二月七日と決しておる。宝永七年は正徳と改元された年である。それより享保十六年までは正徳の五年を加えて約二十年の差がある。もし宝永七年をその仮死の時とするならば、支考は爾後二十年は生き延びたのである。

十九世「一味庵」の碑

和田津海の長閑に映ゆる朝日哉

大正12年(1923年)11月12日、間遠社は芭蕉の句碑を建立。一味菴筆。

昭和14年(1939年)2月12日、73歳で没。

羽島市の願照寺に句碑がある。

二十世「汀庵」の碑

雪を聴くこころに塵はなかりけり

昭和49年(1974年)11月11日、廿五世「玄々庵」までの句碑を建立。

私の旅日記〜2013年〜に戻る