新年の旅日記

妙楽寺〜芭蕉の句碑〜

小浜市野代に妙楽寺という寺がある。

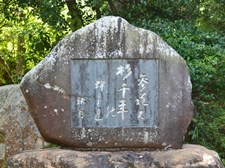

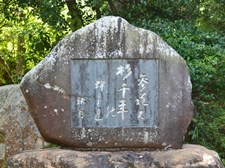

駐車場の脇に秋月翁の句碑があった。

参道は杉千年の蝉しぐれ

昭和54年(1979年)5月、野代野菊吟社建立。

秋月翁は明治38年2月野代村池田勘右衛門に生る夙に蕉門を慕て俳道に生き70有余の歳月を重ね茲に同門の俳友集いて同氏の句碑建立す

妙楽寺山門

安永6年(1777年)、建造。

高野山真言宗 岩屋山妙楽寺

元正天皇の御宇養老3年(719年)僧行基が身の丈176センチの二十四面千手観音の像を彫刻して此の山腹岩窟に安置した。

その後、桓武天皇の御宇延暦17年(797年)に僧空海が当地を巡錫のとき、瑞光山中に現わるるを見て岩窟中に尊像の在るを感得し、此の地に堂宇を建立して安置したと伝える。尊像が岩窟中にありしを以て山号を岩屋山と号し寺名を妙楽寺と名付けたと言う。このように遠く奈良平安の昔、日本仏教の祖師と仰がれる高僧達が若狭巡歴の途次、留錫開創したと伝える妙楽寺は、その遙けき歴史にふさわしい数々の寺宝を伝世する。

参道の杉

御食国若狭と鯖街道

〜海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群〜

針畑越え 最古の鯖街道の歴史的景観

遠敷の里の古代中世の社寺.仏像群 妙楽寺

719年、僧行基が若狭を巡歴していた際に本尊千手観音を彫り、797年、空海が本尊を拝して堂舎を建立したと伝わります。本堂の木造千手観音像(国指定)は二十四面の仏像で、平安時代中期の作。本堂(国指定)は、美しい寄棟造をみせる鎌倉時代の古い建造物です。

妙楽寺本堂

本堂の右手に芭蕉の句碑があった。

名月や北国日和定めなき

出典は『奥の細道』。

元禄2年(1689年)8月15日(陽暦9月28日)、敦賀で詠まれた句。

寛政5年(1793年)、建立。

地蔵堂