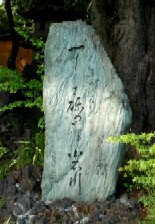

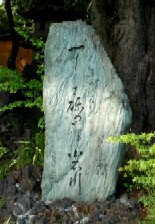

芭蕉の句碑

一しぐれ礫や降て小石川

伝通院から善光寺坂を下ると、慈眼院・沢蔵司(たくぞうす)稲荷(HP)がある。

慈眼院

浄土宗の寺である。

慈眼院・沢蔵司(たくぞうす)稲荷(小石川3ノ17ノ12)

伝通院の学寮(栴檀林といって修行するところ)に沢蔵司という修行僧がいた。僅か3年で浄土宗の奥義を極めた。元和6年(1620年)5月7日の夜、学寮長の極山和尚の夢枕に立った。

「そもそも余は千代田城の内の稲荷大明神である。かねて浄土宗の勉強をしたいと思っていたが、多年の希望をここに達した。今より元の神にかえるが、永く当山(伝通院)を守護して、恩に報いよう。」

と告げて、暁の雲にかくれたという。(『江戸名所図会』『江戸志』)

そこで伝通院の住職廓山上人は沢蔵司稲荷を境内に祭り、慈眼院を別当寺とした。江戸時代から参詣する人が多く、繁栄した。『江戸名所図会』には「東裏の崖下に狐棲(狐のすむ)の洞穴あり」とある。今も霊窟(おあな)と称する窪地があり、奥に洞窟があって、稲荷が祭られている。

伝通院の門前のそば屋に沢蔵司はよくそばを食べに行った。沢蔵司が来たときは、売り上げの中に必ず木の葉が入っていた。主人は稲荷大明神であったのかと驚き、毎朝「お初」のそばを供え、いなりそばと称したという。

また、すぐ前の善光寺坂に椋の老樹があるが、これには沢蔵司がやどっているといわれる。道路拡幅のとき、道をふたまたにしてよけて通るようにした。

沢蔵司てんぷらそばがお気に入り(古川柳)

−郷土愛をはぐくむ文化財−

昭和56年9月

境内に松尾芭蕉の句碑がある。

説明が書いてあるのだが、読めない。

延宝5年(1677年)、芭蕉34歳の時の作。

この年に芭蕉は俳諧宗匠として立机したらしい。

戸田権太夫は芭蕉と同郷の伊賀上野の人で、壱岐坂の中程に邸があったそうだ。

『風羅袖日記』は「貞享二丑」とする。

ひとしぐれ礫や降て小石川

愚考、延宝元年の吟なり。むかしは礫川と書、後に小石川とあらたむるといふ故に、此作あり。袖日記には貞享二年の部にのせたるは非なり。貞享元の春より正風体を専らに唱ふ。

大正7年10月12日、芭蕉堂同人の滝沢公雄が発起人となって句碑建立。

滝沢公雄句碑

月かげにしのぶや聲のなき蛙

滝沢公雄は知らない。

そこで文京区教育委員会に問い合わせたところ、慈眼院沢蔵司稲荷のホームページを紹介していただいた。

小石川無量山(傳通院一山)の七不思議の一つに傳通院山内の蛙は学寮の修行僧の勉学の邪魔にならないように声を出して啼かないという故事がある。それに因んで明治時代の芭蕉堂主宰滝澤公雄翁が詠んだ句とされるそうだ。

句碑は明治45年1月、芭蕉堂俳諧「山吹叢誌二百号」記念に芭蕉堂門友中が発起人となり境内に建立された。石は根府川産である。

椋の老樹

昭和20年5月25日、空襲で上部が焼けてしまったそうだ。

椋の老樹の北側に幸田露伴旧居「蝸牛庵」がある。

跡地に次女の幸田文が住んだ。

現在は幸田文の娘の青木玉、孫の青木奈緒が住んでいる。

たまたまタクシーが止まり、2人が下りてきた。

芭蕉の句碑に戻る