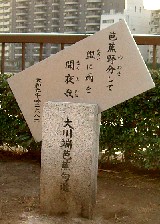

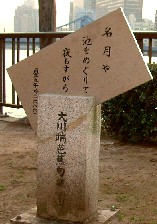

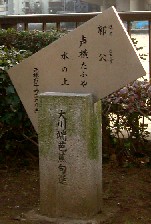

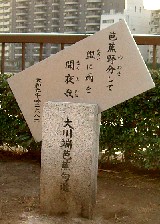

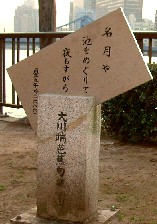

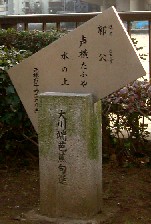

芭蕉ゆかりの地

大川端芭蕉句選

万年橋から隅田川に出る。

清洲橋に夕陽が沈む。

史跡展望庭園は閉まってしまった。

大川端は犬の散歩道。

大川端芭蕉句選を巡る。

九年(ここのとせ)の春秋、市中に住み侘て、居を深川のほとりに移す。長安は古来名利の地、空手(くうしゅ)にして金なきものは行路難しと云けむ人のかしこく覚え侍るは、この身のとぼしき故にや。

しばの戸にちゃをこの葉かくあらし哉

出典は『続深川集』。

延宝8年(1680年)冬、芭蕉37歳の句。

『俳諧一葉集』に「考證」として収録。

寛文12年(1672年)、29歳の時芭蕉は故郷伊賀上野から江戸に出て、8年間小田原町(現室町1丁目)に住んだ。延宝8年(1680年)、小田原町から深川の草庵に転居。

出典は『武蔵曲』。

老杜、茅舎破風の歌あり。坡翁ふたゝびこの句を侘て、屋漏の句作る。其世の雨を芭蕉葉にきゝて、独寝の草の戸。

芭蕉野分して盥(たらい)に雨を聞夜哉

老杜は杜甫、坡翁は蘇東坡のこと。

芭蕉は門人李下が植えたもの。

延宝9年(1681年)秋、芭蕉38歳の句。

同年9月29日、天和に改元。

天和2年(1682年)、『武蔵曲』刊。

天和2年(1682年)12月28日、芭蕉庵焼失。「八百屋お七の火事」である。

ある年、菴の邊り近く火起りて、前後の家ともめらめらと燒くるに、炎熾かんに遁るゝ方あらねば、前なる渚の潮の中にひたり、藻をかつぎ煙りを凌ぎ、辛うじて免れ給ひて、いよいよ猶如家宅の理りを悟り、只管無所住の思ひを定め給ひけると也。

ふたたび芭蕉庵を造り営みて

|

|

あられきくやこの身はもとのふる柏

|

出典は『続深川集』。

天和3年(1683年)冬、芭蕉40歳の句。

『俳諧一葉集』に「考證」として収録。

天和3年、芭蕉は都留郡谷村(現都留市)の高山麋塒(1649〜1718)を頼って逗留している。同年冬、第二次芭蕉庵完成。

名月や池をめぐりて夜もすがら

貞亨3年(1686年)8月15日、芭蕉43歳の句。

花の雲鐘は上野か浅草歟(か)

貞亨4年(1687年)春、芭蕉44歳の句。

芭蕉葉を柱にかけん庵(いほ)の月

出典は『蕉翁文集』。

元禄5年(1692年)8月、芭蕉49歳の句。

元禄2年(1689年)3月27日、「住る方は人に譲り」、芭蕉は「奥の細道」に旅立った。8月21日、大垣で「奥の細道」の旅を終え、芭蕉は伊賀上野や膳所、京都などを漂泊。その間第二次芭蕉庵の再入手を試みたが、実現出来なかった。

元禄4年(1691年)9月28日、芭蕉は江戸へ旅立ち、同年11月1日に到着した。

元禄5年(1692年)5月、第三次芭蕉庵新築、芭蕉を移植した。

名月や門に指くる潮頭

出典は『三日月日記』。

元禄5年(1692年)8月15日、新芭蕉庵の名月。

郭公声横たふや水の上

元禄6年(1693年)4月29日、芭蕉50歳の句。

新両国の橋かかりければ

みな出でて橋をいただく霜路哉

元禄6年(1693年)12月7日、千住大橋、両国橋に続く3番目の隅田川架橋として新大橋が架けられた。

新大橋

万年橋通りに旧新大橋跡の碑がある。

大川端芭蕉句選を巡ると、芭蕉と深川の関わりが分かる。

芭蕉ゆかりの地に戻る